双鵞硯 端溪石. 南宋時代(13世紀)。墨池に二羽の鵞鳥を彫刻し、縁には波文と雷文がめぐる重厚な硯。江戸時代後期の文人画家・浦上春琴(1779~1846)の旧蔵品 静嘉堂文庫美術館HPより

頼家関連の投稿ページです。

2025・7・30

石川喜久さん「山﨑和富様へ

今後とも宜しくお願いします」

山﨑和富様へ

この度は、鮮明な"為書き"の写真 有難うございました。扁額の元紙が、大分市立美術館に保管されていたのですね。今後とも宜しくお願いします。

尚、夏初(なつは)、夏初月(なつはづき)は、陰暦四月の異称で清和月と同じだと思います。

左は参考写真/文化遺産オンライン、双鵞硯(沈氏研林所載硯)より。「雙鵞」は二羽(つがい)の鵞鳥(ガチョウ)の意。

2025・7・29

山崎和富さん「双鵞硯について」

「富春館」の款記にある「双鵞硯(そうがけん)」は、現在、静嘉堂文庫美術館に収蔵されている中国南宋時代に端渓石で作られた硯の銘と思われます。

当該硯は、浦上春琴旧蔵ですので、当時、頼山陽が所有していたものかは不明です。

ご参考になれば幸いです。

2025・7・28 山崎和富さん「石川喜久さんへ 富春館について」

石川喜久さんへ

新入会員の山﨑と申します。石川喜久様のお尋ねの件です。「富春館」は大分戸次の代々庄屋を務めた帆足家に祖先から伝わる「号」です。帆足家は帆足杏雨の実家でもあり、造酒業を営み、経済的に豊かでした。詳しくは篠崎小竹が記した「富春館記」に書かれています。特に田能村竹田の強力なパトロンとして有名で、同家には竹田の作品が多く伝来しており、大分市美術館に保管されています。扁額のオリジナルは、大分市美術館に所蔵されており、同館発行の図録『富春館作品集 戸次帆足家伝来』の2ページにその写真が掲載されています(画像は別メールで送付)。頼山陽の扁額「富春館(絹本墨書 掛幅装)」は帆足杏雨の需めに応じ揮毫されたと伝わっています。款記には1行目 己丑夏初試新 2行目 獲雙鵞研為 3行目 帆足雅契 と書かれているようです。以上ご参考になれば幸甚です。 山崎富和

2025・7・28

山崎和富さん「扁額のオリジナルは、大分市立美術館に所蔵」

新入会員の山崎と申します。石川喜久様お尋ねの扁額のオリジナルは、大分市立美術館に所蔵されています。同美術館発行の図録『富春館作品集 戸次帆足家伝来』の2ページ目に扁額(絹本墨書 掛幅装)が掲載されています。同図録を見ますと、

1行目 己丑夏初試新

2行目 獲雙鵞研為

3行目 帆足雅契

と読めます。 ご参考になれば幸いです。

2025・7・27 石川喜久さん「『雅契』でしょう」⇔ 見延典子

見延典子様

1行目は己 丑 夏? 初? 試 新

3行目は『帆足雅契」でしょう。

昔の為書は、よく「○○雅契のために」と書いています。

石川喜久

石川喜久様

猛暑が吹き飛ぶようなご教示をいただき、ありがとうございます。

1行目 己 丑 夏? 初? 試 新

2行目 獲? 雙? 鵞 研 為

3行目 帆 足 雅 契

4行目 山陽外史襄

「清和月」は4月、「夏初」なら5月。(「夏。初試」と続くかもしれません)

山陽は帆足本家のために改めて書いたのかもしれず、であれば帆足本家には

失礼なことを書いているわけで、恥じ入るばかりです。

(『全伝』の5月25日、26日 『揮筆」とありますが、このことを指すかは不明。

この時期に山陽は田能村竹田、門人高橋草坪と頻繁に交流しています)

見延典子

2025・7・27

見延典子「大分市の富春館」③

「富春館」の扁額の続き

1行目 己 丑 ○? 和 試 新

2行目 獲 雙? 鵞 研 為?

3行目 帆 足 ○?〇?

4行目 山陽外史襄

『頼山陽全伝』の「試新獲雙鵞研」「杏雨邨荘。己丑清和月。書子薔薇東軒。為帆足致大兄。清鑑。頼襄。」と比べ、山陽がどこで誰のために書いたかが変えられている。

元紙が残っているなら問題ないが、山陽が帆足家本家に来て書いたとなるように字句を書き換えたとなれば残念である。見延の思い過ごしであることを願う。

2025・7・26

見延典子「大分市の富春館」②

富春館の情報は石村相談役から寄せられたものであったが、その石村相談役から『頼山陽全伝』に「富春館」扁額に書かれた為書きについての記述があると教えていただく。

実際の文字は写真を拡大しても、細かいところは見えにくく、従って判読不能状態であった。

文政12年(1829)4月29日 (『頼山陽全伝』より)

この日豊後戸次・帆足家の額字を書す。評語に「試新獲雙鵞研」とあり、ま

た「杏雨邨荘。己丑清和月。書子薔薇東軒。為帆足致大兄。清鑑。頼襄。」

帆足杏雨については「竹田門人、名は遠。字は致大、通称は熊太郎、20歳と書き、扁額は「杏雨に書き与えた」としている。

但し、『頼山陽全伝」に書かれている字句はそのまま為書きに書かれているわけではなく、省略されたり、加筆したりしている部分がある。次回は両者の比較をしてみたい。(まだ続きます)

2025・7・25 見延典子「大分市の富春館」

大分県大分市にある「帆足本家」には頼山陽が書いた「富春館」の扁額が掲げられているという(下の写真、富春館ホームページからお借りしました)

扁額の元紙が残っているか不明。為書きの冒頭「己丑夏」なら1829年(文政12)山陽50歳

帆足家は名家で、多くの著名人を輩出しているようだが、「富春館」と直接関係しているのは帆足杏雨。右の頼山陽の肖像画を描いたとされる田能村竹田の高弟である。

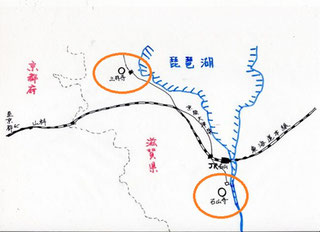

赤○は富春館。九州遊歴中の山陽は緑〇竹田から赤線のように日田に向い、耶馬渓に入る。

帆足杏坪が描いたとされる頼山陽

肖像画だが、真贋は不明。

家紋も謎のまま。京都大学蔵。

ただ、山陽は九州旅行中に大分市の帆足本家は訪ねていない。また「富春館」は杏雨が上洛した1829年(文政12)ころ、京都で構えた書斎(絵を描く場所)を指したいたのでは、とも想像する。何かご存じの方はお知らせ下さい。

2025・7・14

見延典子「石川喜久さんから伺った『訓点』の話」

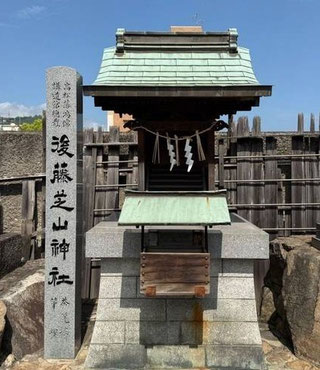

「旅猿ツアー桑名・津」にご参加の石川喜久さん(香川県)から、「漢文で使用される『訓点』は、高松藩主の侍講だった後藤芝山(1721-82)が考案したもの」と教えていただいた。

改めて調べてみれば、それまでは林羅山の考案した「道春点」、太宰春台の「春台点」があった。芝山は藩校講道館を創設。四書五経に施した訓点は「後藤点」として知られるという。

「1797年(寛政9)に成立した昌平坂学問所では、初心者は『小学』『孝

後藤芝山は地元高松に神社がある。ネットより

経』から学びはじめ、『大学』『論語』『孟子』などの四書、次に『五経』へと進み、『漢書』『後漢書』など中国の歴史や漢詩を学ぶ。このとき『林家正本』として使用された四書五経などのテキストが後藤点である」(橋本昭彦「湯島聖堂の歩み」、石川洋子「後藤点に至るまでの訓読の歴史について」)

この一文から昌平坂学問所の勉強内容がわかるとともに、頼山陽はまさに昌平坂学問所が幕府直轄となった1797年にその昌平坂学問所に入学したこと、山陽が教わった訓点が「後藤点」であったこともわかる。山陽は江戸幕府が推奨するエリート教育を受け、それが生涯を貫く柱になったのではないか。

※道春点、春台点、後藤点の違いについては各自でお調べくださるようお願いします。

2025・7・11

佛原肇さん

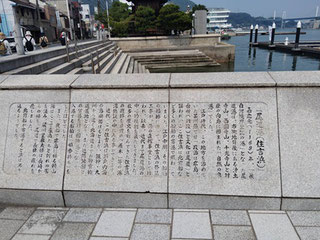

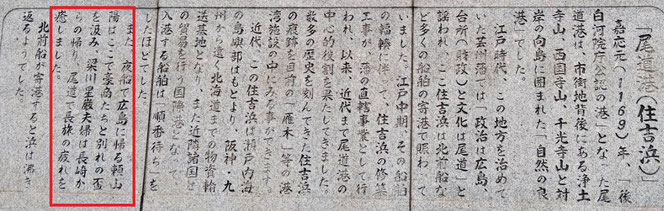

「尾道(広島県)で頼山陽に出会う」

尾道へに行きました。みなさまご存知かもしれませんが、平田玉蘊のお墓がある持光寺に説明碑がありました。

浄土寺の中には平田玉蘊の軍鶏図という衝立があり、間近に観ることができます。迫力がある絵です。(これは撮影禁止でした)

海辺には頼山陽の文字がある碑もありました。(右が全景。下が文字の部分の拡大したもの)

なにかと、山陽に関係あるものが、目につきます。

車窓から見えるのは瀬田川。唐橋前のバス停もある。あれ、みな頼山陽ゆかりではないかと思う間もなく、目的の石山寺へ。ここも初めての訪問地。

事前準備不足、あとで調べようと思いつつ、とりあえず参道へ向かう。

2025・7・8

見延典子「石山寺(滋賀県)」

6月27日三井寺の後、京阪電車と路線バスを乗り継いで石山寺へ。

苔むして、長い歴史を感じさせた三井寺とは対照的に、どことなく明るい印象を受ける。しかし待ちうけるのはまたしても階段である。

三井寺同様、石山寺もかなりの敷地があり、短時間では巡りきれない。

頼山陽はともかく母の梅颸も六十代になって訪れた地だ。

帰りに名物という「石もち」をいただく。いかにも堅そうなネーミングとは裏腹に柔らかい餅であった。

この日も6月とは思えない猛暑。観光客も日陰を選んで歩いている。

2025・7・6

見延典子「三井寺(滋賀県)」

6月26日京都の小石家を訪ねた帰り、お隣の滋賀県に宿泊。27日はまず琵琶湖西岸の三井寺を目指した。

三井寺は、正式には園城寺。『頼山陽史跡詩碑めぐり』で山陽が訪ねた地として紹介し、また愛読する『平家物語』にも出てくるというのに、恥ずかしながら訪れるのは初めてである。

受け付けを通ると、長い石段が続く。この日は34度。ほとんど「行」の世界である。しかも敷地(というのか)は広く、すべて巡ろうとするなら最低半日は必要ではないか。

次回の「旅猿ツアー」の候補地にと考えていたが、かなりハード。昔の人がいかに健脚であったかを認識する。

2025・7・2

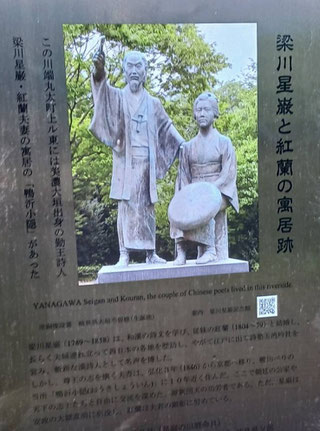

石村良子相談役「梁川星巌邸趾②

上は菅井梅関の水西荘図帖です。梅関は天保元年2月14日山陽宅を訪ね、水西荘図帖を画きました。同月22日に梁川星巌が山陽宅を訪ねています、会ったかどうか不明ですが、水西図帖の家の中にいるのは星巌ではないでしょうか。想像を楽しんでいます。

梁川星巌と紅钄の寓居跡(左の説明文)

梁川星巌(1789~1858)は和漢の詩文を学び、従妹の紅钄(1804~79)と結婚し、長らく夫婦連れ立って西日本の各地を歴訪し、やがて江戸に出て詩塾玉池吟社を営み、斬新な漢詩人として名声を博した。しかし尊王の志を懐く夫婦は、弘化3年(1846)から京都に移り、鴨川べりの当所「鴨沂小隠(おうきしょういん)」に10年近く住んだ、ここでの朝廷の公家や天下の志士たちと自由に交流を深めた、維新回天の功労者である、ただ、星巌は安政の大獄直前に病没し、紅钄は夫君の顕彰に努めている。令和4年(2022)9月2日(星巌の旧暦命日)寄贈 公益財団法人 霊山顕彰会 岐阜県支部)梁川星巌・紅钄顕彰碑建立委員会

説明板によれば、天保期に星巌は「鴨沂小隠」で暮らしていないことになるが(事務局)

2025・7・1

石村良子相談役「梁川星巌邸趾」

鴨川をはさんで山紫水明処の向かい側には「梁川星巌邸趾」があります。

鴨川の西岸に山紫水明処青〇 東岸に梁川星巌邸趾鴨沂小隠赤〇 翠○は鴨沂水荘として紹介しているものもある。今後要調査。(解説/見延)

星巌は山陽と交流しましたが、鴨川の東岸に居を構えたのは山陽没後です。山陽の子の三樹三郎は星巌から大きな影響を受けます。星巌は「死(死)に上手」といわれ、京都で亡くなりますが、三樹三郎は安政の大獄に連座して江戸に送られ、刑死するのです。

2025・6・29

石村良子相談役、青山浩子さん

「山紫水明処」②

やや雨がちな天気で、それが山紫水明処の風情を増しているようでした。

「山紫水明処」の扁額は元広島藩主浅野長勲の筆です。脱藩した山陽を長勲は「山陽先生」と呼び、山陽の顕彰活動にも尽力しました。

戸袋の絵は山陽の友人の南画家小田海僊(1785~1862)。「七十三翁」とあることから、山陽没後の幕末に描かれたものかもしれません(上の解説とも見延典子)

「山紫水明処」の情報は続きます。

2025・6・28

石村良子相談役、青山浩子さん

「山紫水明処」

6月26日小石家訪問の前に京都市にある「山紫水明処」を訪ねました。

事務局注 京都市の建てた説明板に書かれているように、頼山陽が山紫水明処で著作をした事実は確認出来ない。山陽の書斎は現在は失われている山紫水明処横の水西荘内にあり、山陽が没したのも水西荘内である。山紫水明処は一貫して文人墨客との語らいの場であった。

2025・6・8

石村良子相談役「掛軸礼賛」

頼山陽史跡資料館で「掛軸礼賛」の勉強会があり、参加しました。

参加者が一人3分間、軸の鑑賞したあと、次の順番で進みました。

1、軸の中で一番心に残った漢字を書く

2、軸に、題をつける

3、全員に、書いた理由を聞く

新しい試みでしたが、思いがけない意見が聞けて、良かったです。

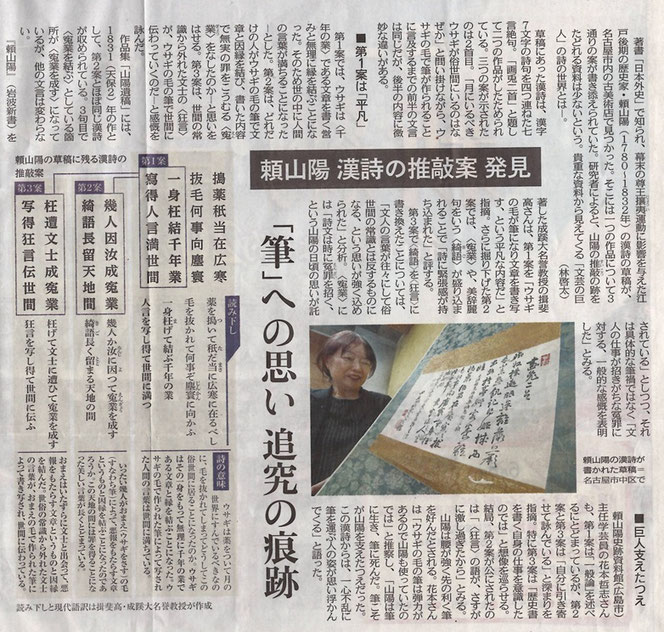

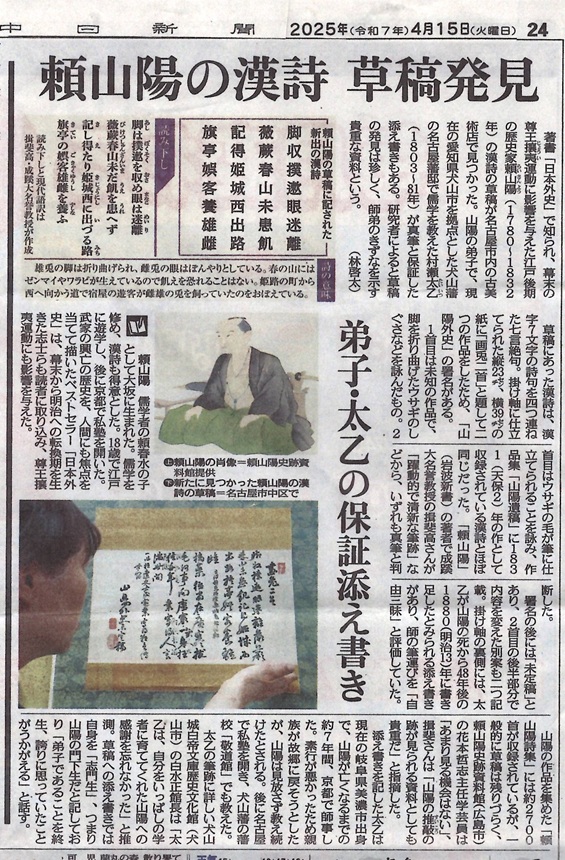

2025・6・4 山根兼昭さん「頼山陽 漢詩の推敲案 発見」

5月31日付中日新聞「頼山陽 漢詩の推敲案 発見」の記事が掲載されました。

⒋月15日付けの第二弾で、うさぎの毛で作られる筆に関する下りです。

2025・6・3 石村良子相談役

「古文書研究会課外研修

広島城三の丸」

① 頼家の墓 (頼常吉の墓の謎)

常吉は頼聿庵の長男であるが外で育て

られた。墓は比治山多聞院頼家の墓所

にあり、文政7年に亡くなっている、こ

の時梅颸は京游中、そもそも日記には

常吉の名は一切出てこない。

② 6月1日、古文書研究会は次なる謎(広島城機関紙『しろうや広島城』では春水の時代、広島城三の丸では何をしていたか不明とある)、広島城三の丸に挑むことにして、1時間謎解きに専念、次に新しくできたウナギ屋で弁当購入、昼からお元気になられた頼先生を囲んで、いろいろ勉強をした

。

常吉の墓の右に、頼彌次郎三男元彦とある訳を聿庵の研究者に尋ねたところ「聿庵子孫の彌次郎さんの三男を合葬したのだろう」と言われた。常吉が頼家の墓所に葬られた訳も未だ謎である。

2025・5・20 石村良子相談役 頼家の墓②

古文書研究会は「春水日記」を読むにあたり、とりあえず墓参りということになり、広島比治山多聞院にある頼家の墓を訪ねた

関係者写真(頼山陽史跡、詩碑めぐり掲載は除く)を撮ってみる

一番奥 大二郎(正面 頼大二郎之墓 右面 頼惟完二男、左面 寛政八年丙辰五月二十七日)常吉(正面 頼常吉の墓 右面 文政七年甲申九月六日没、左面 頼彌次郎三男元彦)となっている 常吉は聿庵の長男のはずが?となった

頼家の墓③に続く

註:常吉誕生のいきさつについて「すっぽらぽんのぽん」見延典子著ごらんください

2025・4・22

会員 坂本碩秀(滋賀県)さん

「頼山陽、長旅の際の旅費は?」

⇔ 見延典子

いつも、楽しく拝見させていただいております。

頼山陽について、以前から気になっている点があります。それは、長期に亘る旅の間(九州旅行)の生活費、宿泊はどのようなものであったのか気になって仕方がありません。

1818年、頼山陽が逗留した長崎「花月」

門に向かって右横に記念碑が見える。

執事がいて、事前調査して、綿密な算

段があったとはどうしても思えないのです。この点について、示唆する書物、情報があれば、ご教授いただけないでしょうか。

坂本碩秀(滋賀県)

坂本碩秀さんへ

頼山陽は京都で私塾を開いていましたが、生活費の多くは書家として得る潤筆料に頼っていました。もちろん「後世に残る書を書く」という意識もあったでしょうが、評判が収入に直結するため、書の研鑽を怠らなかったのだと思います。

お尋ねの点について、例えば『頼山陽書翰集」上巻314ページに、九州旅行に渡る前日、馬関(下関)で母と子(聿庵)に宛て「潤筆料はずいぶん取っているから長崎での買い物には事欠かない」という手紙を書いています。

山陽が旅行先で名士の家を訪れ、そこに宿泊させてもらい、求めに応じて揮毫している様子は拙著『頼山陽』でも書いております。ご参考になさって下さい。

見延典子

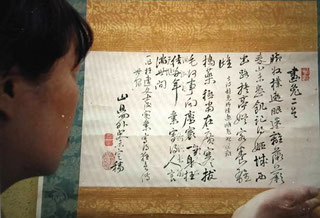

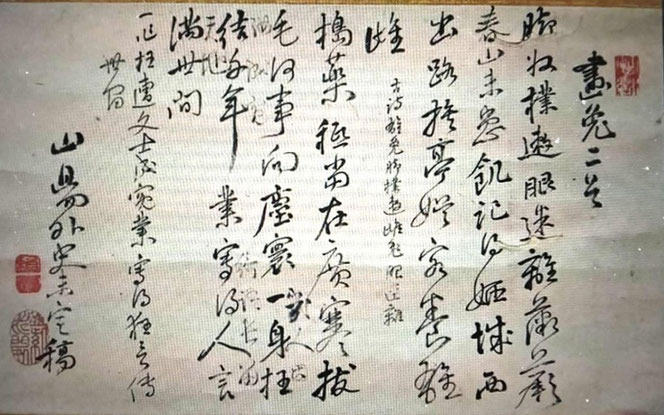

2025・4・18 山根兼昭さん「頼山陽の漢詩 草稿発見」③

4月15日付、中日新聞に「頼山陽の漢詩 草稿発見」の記事です。

2025・4・16 山根兼昭さん「頼山陽の漢詩 草稿発見」②

中日新聞の担当記者より電話を頂きました。

今回のニュースソースである古美術商店については、企業秘密とのことです。

又新聞紙上での漢詩の紹介は1首でしたが、実際には2首あり、近日中に新聞記事になるそうです。

記事の感想として「頼山陽をよく勉強しましたね。」と言ったら「見延さんの本を何冊も読みました。」とのこと。一度お会いすることを約束しました。

2025・4・16

山根兼昭さん

「頼山陽の漢詩 草稿発見」

4月15日付中日新聞に「頼山陽の漢詩 草稿発見、弟子・太乙の保証添え書き」 の記事が掲載されました。村瀬太乙は美濃・村瀬籐城の従兄弟。現物は名古屋市の古美術店にあるとのことですので、新聞社に照会中です。新しい情報が得られればお知らせします。

写真はすべて⒋月15日付中日新聞のデジタル版からお借りしました。

2025・4・6

石村良子相談役

「三次の火災現場で」②

運甓居は、近所の方々が茅葺き屋根に水を掛け続けて、被害を受けないようにしてくださったそうです。

ただ、延焼被害を受けた中村さん宅は火のまわりが早く全焼し、何も持ち出せなかったそうです。

混乱の中にあっても、中村さんは何より運甓居を守らなくてはと思われたそうです。近所の人も「中村さん、安心しんさい我々が守るよ」と声をかけてくださって嬉しかったと言っておられました。

※荒廃が進んでいた運甓居を、中村さんご夫婦は私財を投じて再建された経緯がある(事務辱)

2025・4・5

石村良子相談役「三次の火災現場で」

広島県三次市の火災のニュースは広島県内では広く報道されたので、すぐ三次にかけつけました。運甓居への延焼は免れましたが、運甓居の保存に私財を投じらてこられた中村さん宅は全焼で、かける言葉もございません。ご夫妻とも無事なのは何よりでした。

2025・4・5

匿名さん「三次の運甓居近くで火事」

広島県三次市の頼杏坪の役宅「運甓居」近くで火災があり、「運甓居」は住民の力で守られましたが、3軒の民家が全焼したそうです。

2025・4・3 滝谷節子さん

「祝生誕200年

頼三樹三郎が旅した新潟県村上市」

⇔ 見延典子

新潟県村上市から2025年「頼三樹三郎生誕200年」を一人祝しています。

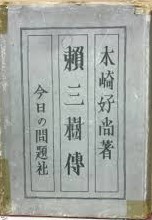

僭越ですが 真実の頼三樹三郎をもっと知っていただきたい。私は木崎好尚氏『頼三樹伝』(昭和18年発刊)をバイブルとして学びました。

昭和53年9月に「頼新氏」をお迎えし 揮毫の碑『笹川流れ』を建てお祝いしました。日本海の景勝地です。その時安藤英男氏の著書持参?と。

新潟県村上市の笹川の流れ。澄み切った碧い海は日本屈指の透明度を誇る。11km続く海岸では日本海の荒波の浸食により奇岩、岩礁や洞窟など変化に富んだ風景が広がり、豪壮な景観は国指定の名勝及び天然記念物になっている。

写真と説明文はネットより

(当地 旧新潟県岩船郡山北町、国・名勝及び天然記念物指定昭和2年9月5日)

足掛け8か月、若き華のときの三樹がいます。村松浜「平野家」をベースキャンプに、越後を各地の足跡があります。

滝谷節子様

初めてのご投稿をありがとうございます。御地新潟県の名勝「笹川の流れ」については『頼山陽史跡詩碑めぐり』(2023年刊)で紹介していますが、実際に訪ねたことはありません。

連載中『はるかなる蝦夷地』では、これから江差滞在を終えた頼三樹三郎が津軽から日本海側を南下し、京都に帰る場面を描く予定です。

奇しくも木崎好尚著『頼三樹伝』と向き合う日々です。ただ、土地勘や知識もなく、不安を抱えながらの執筆になります。何卒お力添えいただきますよう、よろしくお願い致します。

見延典子