投稿者名がない場合は、見延典子が書いています。

2025・8・24 山﨑和富さん「浦上春琴筆の頼山陽肖像もあった」

下関市の山﨑です。今回、竹田筆「山陽肖像」の調査で気になる記述を見つけたので、ご報告させていただきます。

なんと、浦上春琴筆の頼山陽肖像もあったそうです。書かれているのは『頼山陽全伝(下巻)』のP909(肖像)、竹田筆「山陽肖像」の記述の次頁。

その一文とは、「その外、尚一幅浦上春琴筆の肖像も存している、而もそれは着用の羽織に事実に背いた家紋の現はされているのは、なんとすべきか。」。

注目は「羽織の家紋が事実と異なるもの」。どこかで聞いたような。そう、杏雨筆「頼襄像」の羽織の家紋も違っていました。

作品の写真がないので断定はできませんが、杏雨筆以外に春琴筆の「頼襄像」もあったのかも?(あるいは春琴筆を模したものが杏雨筆?)と思わせる一文でした。

2025・8・23 山﨑和富さん「田能竹田筆『山陽肖像』は怪しい」

下関市の山﨑です。僭越ながら私なりに検証してみました。

まず、本作品「山陽肖像」が掲載されている出版物は次のとおり。

① 『頼山陽真蹟百選』(木崎愛吉著 昭和6年刊)口絵「肖像第二」に作品の写真あり

② 『頼山陽全伝(下)』(木崎愛吉著 昭和6年刊)P908に「山陽肖像」に関する記述のみ。所蔵は東京の古田慶堂氏で浪速の篆刻家・行徳玉江氏より

譲り受けた。(箱題 竹田筆山陽肖像 玉江氏の箱書きがあるのみ。)

③ 論文 「頼山陽画像と自讃文に関する一考察」安藤英男(文学博士 国士館大学教授)(国士館大学武徳紀要 国士館大学学術情報リポジトリ)写真あり

田能村竹田の大親友である頼山陽の肖像画となると、話題性・価値としては非常に高い。木崎愛吉(号は好尚)により世に公表(所蔵者名も)されたものであり、展覧会に出品されないはずはないが、どこにも見当たらなかった。(過去の多くの図録を収録した『大分県先哲叢書 田能村竹田(絵画編)』、『出光美術館蔵品図録』、『双軒庵美術集成目録』で探したが「山陽肖像」の掲載は無い。実物が現存しているのかも不明。)

作品について検証してみる。竹田画で賛(漢詩)も落款(印も含む)も製作年も無く、絵のみというのは、まずもって怪しい。画の下部に印はあるようだが、拡大しても不明瞭で不明。小判形に見えることから、最もポピュラーな「竹田」(小判形)か。(有名なだけに贋作に用いられる例も多い。)文字情報が無く、これ以上の検証は困難。

画風はどうか。竹田の画は時代によって変化しているので製作年が欲しい。安藤英男氏によると、製作時期は文政6年頃ではないかとのこと。同時期に描かれた人物画が2点あった。①自画

像(文政5年)、②木米喫茶図(文政6年)、いずれも出光美術館所蔵。2点とも簡単な筆致で、「山陽肖像」のように本格的な画ではなく略画(墨画)。比較するのはむつかしいが、線は生き生きとしていて人柄まで感じられる。一方、「山陽肖像」は平板的で単調、面白味が感じられない。

竹田は、「自分の画を理解してくれるのは頼山陽と青木木米のみ」と言っている。はたして、大親友である頼山陽の肖像に落款、製作年も書かないことがあろうか。いや、文人竹田であれば山陽のために賛(漢詩)を書き、落款を付し、落款の下にお気に入りの印を押したはずである。(ただし、絵を先に描いて後日、賛を書くことはよくあったが。)やはり怪しい。

2025・8・21 見延典子「田能村竹田筆『山陽肖像』」?

下は頼山陽の親友 田能村竹田が描いたという「山陽肖像」である。これも真筆か否か調査中であるが、注目すべきは手の描き方である。

扇子の向き、左手の様子は異なるものの、贋作者はあきらかに「山陽肖像」を認識しつつ描いた様子が伝わる。特に「山陽肖像」の右手の手首はうまい。指先までどのように力が入っているかが描かれている。贋作「頼襄像」はここまで描く技量がないため、手首を下に向けた可能性がある。

但し、「山陽肖像」の左手の指はやや短くはないだろうか。ここでは贋作「頼襄像」のほうに軍配をあげたい気もする。贋作「頼襄像」の左手は左太ももにのっているところを想像させるからだ。ただ、左手の袖口の描き方は「山陽肖像」を真似てているようにも思う。

見比べれば「山陽肖像」もバランスの悪い点がないとはいえない。黒の半襟もあまり見かけないものだ。当時は汚れが目立たないように黒の半襟にする場合もあったのかもしれない。痩せていたという山陽の体型から考え、やや小太りに見える点も気になる。

また「山陽肖像」は口許が堅く結ばれている。鼻、耳の形も異なる。「山陽肖像」の鼻は艶福家に多いようにも思えるが。山陽ではない別人を描いたか?

削除の時期は、改訂版第2刷(本年秋ころ刊行予定)からです。広瀬旭荘が書いたされる賛について書き下しや訳文をお願いした上田誠也さん、同誌をご購入された皆様には衷心よりお詫び申し上げます。

また「頼襄像」が真筆ではないと判断した経緯については、なぜこのような贋作が京都大学総合博物館に収蔵され、インターネットなどで広く伝播してしまったのかも含め、見延典子が頼山陽ネットワーク会員久保寺辰彦さんの協力のもと「贋作『頼襄像』」として鋭意まとめているところです。

2025・8・18

事務局 「頼襄像は『頼山陽史跡詩碑めぐり』から削除」

『頼山陽史跡詩碑めぐり』(2022年頼山陽ネットワーク発行)に掲載されている「頼襄像」については真筆としての要素がまったくないことから、同誌を作成した見延典子、石村良子相談役、進藤多万漢詩漢文担当員の総意により、削除することに決めました。

3人とも「髭」が共通している。

2025・8・14

見延典子「比較」

左は山﨑和富さんから教えていただいた渡辺崋山が描いた佐藤一斎像(重要文化財)文政4年(1821)

下は尾形愛遠が描いた昭陽亀夫子(亀井昭陽)の肖像画。

見比べると、渡辺崋山の技術力が卓越している。特に喉仏周辺の描き方。襟に至るまで計算されている。尾形愛遠も顔色の濃淡、喉仏の描き方に注力している。これら2作品と比較して「頼襄像」は光の描き方が淡泊で、平板な印象をうける。耳の描き方は三者三様だが、ここでも「頼襄像」は何か足りない。

田能村竹田の肖像画「伊藤鏡河像」

(図録『田能村竹田展』大分県立芸術会館)

ですが、竹田の正統的南宗画法を学ぶ杏雨が円山派のような肖像画を描くことはないと思いますやはり別人が描いたとしか考えられませんね。

右は山跡鶴嶺筆「円山応挙像」(製作年不明)の一部。顔の描写、特に髭そりのあとを描くところは「頼襄像」に酷似してるが。

2025・8・13

山﨑和富さん

「杏雨の師 竹田が描いた肖像画」

杏雨筆の肖像画が図録にないので、師の田能村竹田が描いた肖像画「伊藤鏡河像」(図録『田能村竹田展』大分県立芸術会館)と比較してみました。

竹田筆の肖像画はこれくらいです。製作時期は奇しくも文政12年。場所は旅行先の大坂です。杏雨は竹田が描くところを見ていたのかもしれません。

「頼襄像」と比べると、人物の大きさ、描写の仕方(特に顔)、画と賛のバランスなど、素人目にも全くスタイルが違ってみえます。

賛も文字(情報)が多いですね。もちろん竹田の藩の元上役であり、とてもお世話になった人ですから竹田自身が書いているのもありますが。

一方で「頼襄像」の人物は大きく、特に顔の描写が髭剃りあとまで描くなど筆致が細かく写生的です。

当時、そのような画法(写生画)は京都円山派の「応挙像」に見られます。

2025・8・12

久保寺辰彦さん

「1910年代後半から20年代末にかけて購入されたものが多い」

「頼襄像」の出典である「日本肖像画図録」(京都大学文学部博物館図録、思文閣1991年4月)を購入してみました。1910年代後半から20年代末にかけて購入されたものが多いとありました。

1910年代後半から20年代末にかけての三浦周行教授による古文書蒐集の時期のものを中心に、京都大学文学部国史研究室には多くの人物肖像画が所蔵されている。本書では、南北朝時代から幕末までの制作になる天皇・公卿・武士・女性・画家・文人・学者・宗教家・僧侶の肖像画149点を収め、解説を付した。(出版元の思文閣の販売コピー)

2025・8・11

山﨑和富さん「本物の証拠がどこにも見当たらない」

⇔見延典子「旭荘の賛も言葉足らず」

下関市の山﨑です。

あらためて文人画として本図を見ると、文人らしからぬ表現が款記(「頼襄像 杏雨写」)に見られます。

まず、画題の「頼襄像」。頼山陽は師田能村竹田の無二の友であり、文政12年の入京時に杏雨が教えを受けた先生でもある。

であれば、「頼先生像」あるいは「山陽先生像」と書くのが礼儀。呼び捨てはあり得ない。

次に「杏雨写」。杏雨と山陽との関係を踏まえれば、「謹写」あるいは「敬写」と表現すべきと思うが、「写」のみ。

このように款記の表現が礼を欠いているように思います。

田能村竹田から文人としての姿勢について直接指導を受けた杏雨。このような表現はあり得ないのでは。

ある学芸員さんの言葉「作品の真贋については、伝世品以外は(本物である)状況証拠を積み上げていくしかない。」

この作品に関しては、本物の証拠がどこにも見当たらないように思われます。

以上、私見を申し上げました。引き続きよろしくお願い致します。

山﨑和富さん

広瀬旭荘の賛(とやら)も言葉足らずですね。スペースはじゅうぶんあるのですから、どのような事情で、いつ書いたか、くらいは書けるはずで、それが山陽に対するリスペクトになります。

また8月8日付けで少々書いたように、関防印がない点も、その他の旭荘の作品と見比べて不自然です。ここはしっかり関防印を押してほしかった。これを書いた人は、旭荘に対するリスペクトにも欠けています。

見延典子

2025・8・10 見延典子「広瀬旭荘の賛は山陽生前中」

⇒ 山﨑和富さん

山崎和富さん

「姓名印」と「雅号印」が逆になっているというご指摘、ありがとうございます。なるほど、ますます奇妙ですね。

また「頼襄像」が山陽没後に描かれたのではないか、しかしそれでは広瀬旭荘の賛の内容に違和感があるというご指摘はごもっともです。

『頼山陽史跡詩碑めぐり』には、現在真贋が疑われている「頼襄像」を口絵にのせ、旭荘の賛の訳文も載せています。参考として引用したのは、『頼山陽史跡詩碑めぐり」でも書いたように、旭荘の賛の写真とともに「平成26年度咸宜園教育センター特別展「漢詩人広瀬淡窓」です。この図録は現在インターネット上で公開されており、どなたでもご覧になれます。こちらへ

上の2枚は「平成26年度咸宜園教育センター特別展「漢詩人広瀬淡窓」から

『頼山陽史跡詩碑めぐり』では進藤多万さん、上田誠也さんにお願いして訳文も載せておりまず(右)

すでに山崎さんもお読み下さっているように、「今やこの人が中心である」と山陽の存命中に書いた内容になっています。但し、ほんとうに旭荘が書いたか、山陽について書いたのか、まだ不明点があります。引き続きよろしくお願い致します。 見延典子

広瀬旭荘の賛、訳文

そもそも、老年に至るまで学問に関わり、持ち前の才能は、ずば抜けていた。早くから歴史書に通じ、存分にその専門分野に生かした。立派なことよ、学業を成し遂げたことは。そこには、当然源というものがある。学者の模範として、今やこの人が中心である。

2025・8・10 山﨑和富さん『『姓名印』と『雅号印』が逆」

帆足杏雨 「頼襄像」の製作時期について画業の視点から考えてみました。

帆足杏雨が頼山陽生前中に京都を訪れたのは文政12年の春。このとき初めて頼山陽と面会し、「杏雨邨荘」、「富春館」の額を揮毫してもらっている。その後は、山陽没後の天保4年3月に師の田能村竹田とともに京都を訪れている。

もし「頼襄像」が生前に描かれたものとすれば、その機会は文政12年となる。当時、杏雨は若干20歳。文政7年に竹田の門人となって、まだまだ画業の修行中。

そのころの作品について、宗像健一氏は「作品はいずれも画面が平板で、物の配置の連続性と奥行きと遠近感に欠け、点景の人物、家屋、竹林等の筆使いには稚拙さが目立つ。」と評されている。(図録「帆足杏雨展」大分県立芸術会館発行より)

であれば、文政12年に初めて会った超一流の文人「頼山陽」の肖像を画力未熟の杏雨が描くとは到底考えられない。

ちなみに杏雨が本格的に作画を始めたのは天保3年以降、竹田とともに京遊し、本格的に実地指導を受けたころからである。「頼襄像」が杏雨の真筆であれば、やはり製作時期は山陽没後以降と考えるのが妥当ではないでしょうか。

そうなると、旭荘の賛の内容も違和感を覚えざるを得ませんね。

また、旭荘の印も図録ではすべて「姓名印」「雅号印」の順番であるのに、当作品では「雅号印」「姓名印」となっているのも違和感があります。

以上、小生の私見ですが、ご参考になれば幸いです。

図録では「姓名印」「雅号印」の順番、「頼襄像」では「雅号印」「姓名印」となっている。

2025・8・9 山﨑和富さん「関防印」について

「関防印」は、「引首印」ともいい、作品の風雅を高めるために捺すもので、長方形や楕円形の「成語印」が多く用いられます。押捺することによって、作品の右肩に書き初めのしるしとして、又は飾りとして、作品の締まりを良くする効果があります。

画賛に必ず「関防印」を押捺しなければならないという決まりは無いので、「捺す、捺さない」は作者が完成した作品を見て判断しているものと考えます。実際、画賛に関防印の無い作品もたくさんあり、同じ作者でも関防印があったり、

なかったりしています。

一方で、落款の名前等の下に捺す印については、一般的に「白文印」と「朱文印」

の2印が使用されることが多いです。なお、頼山陽は、江馬細香に対し、「姓名印」「雅号印」の順に捺印するように、 と指導していたそうです(江馬細香の詩稿より)。

文人はたくさんの印を持っており、画にふさわしい印を選びながら、自分のメッセージを込めていたようです。

以上、ご参考になれば幸いです。引き続きよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。 見延典子

山崎和富さん

ご教示いただき、ありがとうございます。もう一つ教えてください。

頼襄像の広瀬旭荘の賛にも、今回送ってくださった小石元瑞の賛にも関防印が見えません。賛において、関防印をつけるとき、つけないときの違いを教えてください。よろしくお願い致します。 見延典子

2025・8・8

山崎和富さん「拝題の意味」

⇔見延典子「もう一つ教えてください」

見延典子様

お尋ねの「拝題」ですが、画賛の最後に落款に「拝題」と書かれた文人画は時々見受けられます。

左の画像(小田海僊筆神農図 文政12年頃)は小田海僊の画に小石元瑞が着賛したものです(引用:図録小田海僊展 下関市立美術館発行)

浅学ではありますが、他の人から賛を依頼された際に相手を敬う、あるいは描かれた画に対し敬うという意味で書かれているのではないでしょうか。

山﨑和富拝

頼山陽の肖像画に子の三樹が書いた賛。

関防印(赤い□)が見える。

2025・8・8

見延典子「旭荘廣瀬謙拝題」

頼襄像の落款は部分は「旭荘廣瀬謙拝題」と書かれている。頼山陽なら「山陽外史賴襄」と書くことになり、少ない例ながら、存在している。

黄色い枠の拡大が右

ただ全体に筆跡が異なっている印象をうける。特に「荘」と「謙」。

また「拝題」などという言葉はあるのか。こんなときに使うのか。ご存じの方は教えてください。

平成24年日田市教育庁咸宜園教育

研究センター編集発行

「頼襄像」にある印は、この一覧にはありません。気のせいか「旭荘」の署名の書き方も違うように見えます。現在、広瀬旭荘の専門機関に問い合せ中です。

見延典子

2025・8・7

見延典子「広瀬旭荘落款、印章」

⇒ 久保寺辰彦さん

久保寺辰彦さん

左の冊子に広瀬旭荘の落款、印章が掲載されていました。

2025・8・7

久保寺辰彦さん「京都大学総合博物館からの回答は?」 ⇔ 見延典子

見延典子さん

「頼山陽像」(京都大学総合博物館の表現)について京都大学の担当窓口に2点の問い合わせメールを送りました。

①「頼山陽像」の入手についてわかることがあるか。

②参考になる資料があれば教えてほしい。

メールを受信したのは「京都大学附属図書館 デジタルアーカイブ担当」という方で、返信には「頼山陽像は京都大学総合博物館の所蔵で、そちらにメールを転送したが、現時点で返信はなく、従って不明と回答させていただく」とありました。

久保寺辰彦

久保寺辰彦さん

ありがとうございます。

広瀬旭荘の賛?についても『広瀬旭荘全集』で調べてみます。

少し時間がかかるでしょう。引き続きよろしくお願い致します。

見延典子

2025・8・6

久保寺辰彦さん「明治に近い絵?」

⇔ 見延典子「遠近法」

見延典子さん

「頼襄像」は江戸末期の武家の礼装の特徴が至るところに見えます。五つ紋の黒紋付羽織袴であること。袴の前面が十文字結びをしているように見えること。右手に白扇を持っていること。小刀をさしていることなど。このような特徴を持つ礼装は江戸末期から明治にかけて成立したようですが、服装の特徴から、かなり明治に近い時期に書かれたように感じました。

久保寺辰彦

江戸後期には西洋から遠近法は入ってきていたそうですが、田能村竹田ら文人が取り入れていたかまでは調べていません。「頼襄像」の作者はごく自然に遠近法を取り入れ、それがゆえに動きを感じさせるのだと思います。明治以降の作でしょうか?

見延典子

久保寺辰彦さん

私は「頼襄像」の膝の位置に注目しました。これって遠近法ですよね?

2025・8・5 久保寺辰彦さん「落款印章は『遠印』と『杏雨』」

⇔ 見延典子

見延典子さん

落款印章の文字ですが、「京都大学貴重資料デジタルアーカイブ」によれば、「遠印」「杏雨」と表示されています。「帆足杏雨展図録」で印文が同じのものを見ると、強いて言えば「遠印」は以下の2例が近いかなと思います。

「頼襄像」の「遠印」?

「帆足杏雨展図録」の「遠印」

「帆足杏雨展図録」の「遠印」

また「杏雨」は以下の2例をあげますが、似ている印はありません。

久保寺辰彦

「頼襄像」の「杏雨」?

「帆足杏雨展図録」の「杏雨」

「帆足杏雨展図録」の「杏雨」

久保寺辰彦さん

いい加減に彫った印を押したと考えたのですが、上の「遠印」の左下あたりを見ると、この贋作師(または贋作師チーム)はいちおう帆足杏雨の印を調べて彫ったのかもしれませんね。でもそうであれば、署名にもっと注力すればいいのに。惜しい(笑) 精密さと杜撰さが、逆に謎を呼びますね。

見延典子

2025・8・5

久保寺辰彦さん ⇔ 見延典子

「〇で囲んだ「杏」の四画目の書き方が決定的に違いますね」

見延典子さん

杏雨の落款について20代落款以外にも30代、40代、50代、60代、70代と比較しても〇で囲んだ「杏」の四画目の書き方が決定的に違いますね。

こうなると、これは贋作の可能性が大きくなってきたように思います。

久保寺辰彦

久保寺辰彦さん

「雨」の三画目も違いますね。お示しの印譜に印がないのもおかしい。そもそもこの印はなんて彫っているのでしょうね? 特に下はいい加減風(笑)

見延典子

2025・8・5

久保寺辰彦さん ⇒ 見延典子

また今回送ってくださった右の画像は、絵と賛のバランスが悪いですね。しかも賛の部分を拡大しても、なぜか印がありません(笑)

下は『頼山陽史跡詩碑めぐり』に掲載しているものです。

2025・8・4

見延典子 ⇒ 久保寺辰彦さん

「いわゆる筆跡は別人ですね」

久保寺辰彦さん、ありがとうございます。杏雨のいわゆる筆跡(落款)は素人目にも別人のものであることがわかります。石村相談役が大分市美術館に問い合せたところ、「頼襄像」に見られる帆足杏雨の落款、画風の作品は同館が所蔵する杏雨の作品には見られないという回答があったそうです。

たけはら : 安芸の小京都 頼山陽のふるさと 改訂版』書誌情報 著者 太田雅慶 著

出版者:ブレーン企画 出版年月日:1990.7

次に落款印について調べました。

2025・8・4

久保寺辰彦さん

「頼襄像は1990年(平成2)に発見されたものだそうです」

「頼襄像」が発見された時期がわかったのでご紹介します。

辻達也, 朝尾直弘 編 中央公論社 1993.7

この落款印が使用された時期がわかれば作成時期がある程度わかると思って調べました。国立国会図書館のデジタルコレクションの中に『帆足杏雨展図録』という大分県立芸術会館が出版した図録(1984.10)があって調べてみました。

図録には文政10年、杏雨18歳のときから明治14年、72歳の落款71種がありますが、その中にはありませんでした。印譜も77種類の印が掲載されていましたが、その中にもありませんでした。

2025・8・3

帆足杏雨寫「頼襄像」②

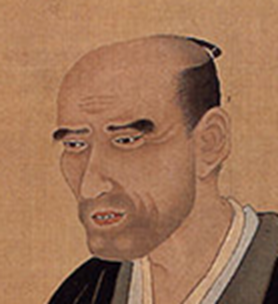

頼山陽の肖像画といえば、右の構図の一連の肖像画が有名で、こちらについては描かれた経緯や保有者についても把握されている。

山陽が小竹から紋付きの羽織を借りて、その姿を帆足杏雨が描き写すということは、状況として無理のない話である。杏雨が田能村竹田とともにまず

呉市有形文化財(昭和47年10月1日) この画像は天保3(1832)年8月、頼山陽の門人にして画家の大雅堂義亮によって画かれました。

一方、左の肖像画については、描かれた経緯、時期など不明な点が少なくない。従って真贋が確定しているわけではないことを付記しておく。

その上で、8月2日付けの続きになるが、山陽が着用している羽織に描かれた「まるに蔦」の家紋について、青山浩子さんから、山陽の友人の篠崎小竹の、篠崎家の家紋が「まるに蔦」と書いてある文章の提供があった。

篠崎小竹の墓の写真はネットにも載っているが、「天徳寺の本堂に在る篠崎家の霊碑」までは載っておらず、残念ながら今のところ未確認である、

大坂で、山陽に会ったのは1829年(文政12)春である。山陽は50歳。杏雨は20歳。二十歳の若者が見た頼山陽の姿と思いたいが、広瀬旭荘の賛も気になる。山陽没後、杏雨が山陽に会ったときを思い出しつつ、描いたと考えても、成り立つ想像である。但し、広瀬旭荘の賛は「今斯人を椎とす(今やこの人が中心である)」とあり、山陽は亡くなっているようでもない。

広瀬旭荘による賛の書き下し文や訳文については『頼山陽史跡詩碑めぐり』

(頼山陽ネットワーク発行)の資料集に掲載しているので、そちらをご覧ください。

なぜ旭荘が賛を書いたかは不明ながら、帆足家が豊後の名家であれば広瀬家と接点をもつことはさほど難しいことではなかったろう。

2025・8・2

帆足杏雨寫「頼襄像」

帆足杏雨寫「頼襄像」(京都大学総合博物館蔵)は左の写真のように上部に広瀬旭荘による賛が書かれている。

それにしても杏雨が描いた頼山陽は開いた口から歯が3本覗くという、肖像画としては破格の描き方がされていて、見方によっては悪意に満ちた絵と受けとられかねない。ただ、扇子をもった右手と左手の置かれたバランスから、この時の山陽は能弁に語りながらモデルを務めていたであろうことが想像されて、杏雨は見たままを描写したのではないかと思われる。

この肖像画の羽織に描かれている「まるに蔦」の家紋が長いあいだ謎であったが、新たな情報を入手したので、次回紹介します。