見延典子が書いています。

2025・8・3

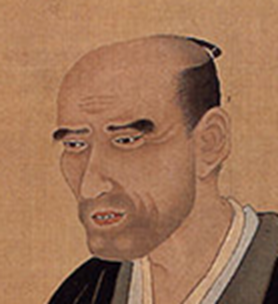

帆足杏雨寫「頼襄像」②

頼山陽の肖像画といえば、右の構図の一連の肖像画が有名で、こちらについては描かれた経緯や保有者についても把握されている。

山陽が小竹から紋付きの羽織を借りて、その姿を帆足杏雨が描き写すということは、状況として無理のない話である。杏雨が田能村竹田とともにまず

呉市有形文化財(昭和47年10月1日) この画像は天保3(1832)年8月、頼山陽の門人にして画家の大雅堂義亮によって画かれました。

一方、左の肖像画については、描かれた経緯、時期など不明な点が少なくない。従って真贋が確定しているわけではないことを付記しておく。

その上で、8月2日付けの続きになるが、山陽が着用している羽織に描かれた「まるに蔦」の家紋について、青山浩子さんから、山陽の友人の篠崎小竹の、篠崎家の家紋が「まるに蔦」と書いてある文章の提供があった。

篠崎小竹の墓の写真はネットにも載っているが、「天徳寺の本堂に在る篠崎家の霊碑」までは載っておらず、残念ながら今のところ未確認である、

大坂で、山陽に会ったのは1829年(文政12)春である。山陽は50歳。杏雨は20歳。二十歳の若者が見た頼山陽の姿と思いたいが、広瀬旭荘の賛も気になる。山陽没後、杏雨が山陽に会ったときを思い出しつつ、描いたと考えても、成り立つ想像である。但し、広瀬旭荘の賛は「今斯人を椎とす(今やこの人が中心である)」とあり、山陽は亡くなっているようでもない。

広瀬旭荘による賛の書き下し文や訳文については『頼山陽史跡詩碑めぐり』

(頼山陽ネットワーク発行)の資料集に掲載しているので、そちらをご覧ください。

なぜ旭荘が賛を書いたかは不明ながら、帆足家が豊後の名家であれば広瀬家と接点をもつことはさほど難しいことではなかったろう。

2025・8・2

帆足杏雨寫「頼襄像」

帆足杏雨寫「頼襄像」(京都大学総合博物館蔵)は左の写真のように上部に広瀬旭荘による賛が書かれている。

それにしても杏雨が描いた頼山陽は開いた口から歯が3本覗くという、肖像画としては破格の描き方がされていて、見方によっては悪意に満ちた絵と受けとられかねない。ただ、扇子をもった右手と左手の置かれたバランスから、この時の山陽は能弁に語りながらモデルを務めていたであろうことが想像されて、杏雨は見たままを描写したのではないかと思われる。

この肖像画の羽織に描かれている「まるに蔦」の家紋が長いあいだ謎であったが、新たな情報を入手したので、次回紹介します。