見延典子訳『日本外史』武田氏のページです。

参考文献/頼成一『日本外史解義』(1931)

藤高一男『日本外史を読』』Ⅲ(2002)

2025・10・16 上杉謙信、たびたび関東を討つ

当時、上杉謙信はしきりに加賀国。越中国を攻め取り、時々関東にまで撃って出ていた。行動は迅速で、敵は測り知ることができなかった。後に続く味方の兵がなくても、常に深く敵地に入りこんでいき関東八州を横行した。

関東八州の諸城は謙信がやってきたと聞くと、身を震わせて怖れ、城に閉じこもって出なかった。謙信が帰って三国峠を登ったと聞くと、初めてホッとして知らせ合い、厳重な警戒を解くという有り様であった。それはちょうど雷雨でも通り過ぎるようなものであった。

元亀元年(1570)佐野昌綱の一族の者が飯盛城中にたてこもり、城主の佐野昌綱と戦った。北条氏政は四方を率いて一族を助けた。城主昌綱は謙信に危急を告げた。正月、謙信は早速出発し、昼夜を問わず進撃した。謙信は、北条氏政が兵を二分して一隊を自分のほうに当たらせ、一方を佐野昌綱の飯盛城を陥れようとしていると聞き、諸将に向かって「たとえ私が北条氏と戦って勝ったところで、飯盛城を救えなかったら何にもならない。私は一人で城中に入って堅く守ろう。お前らは上杉義春を大将として、後から続いて攻めよ」と言って、一人で八十騎を率いて氏政の陣の前を通過し、城中に入り込んだ。謙信は黒木綿の着物を着て、別に鎧を着ず、十文字槍をひっさげて馬に乗っていった。敵陣が「あれは上杉謙信だ」とゆびさし、非常に驚きおそれ、遮って撃つこともしなかった。

やがて諸軍が到着した。北条氏は潰え走った。謙信は飯盛城を落とし、下野国、下総国を降伏させて厩橋城に入った。氏康は氏政が負けたのを聞いて一万騎を率いて助けに来て川越城を陣取り、互いに睨み合った、

三月、氏康が使いをよこして和睦を申し入れてきた。末子の三郎を人質として提供したいと言った。謙信は諸将と相談して許し、富田の大中寺で会見し、三郎を連れて帰り、自分の元の名「上杉景虎」を与えた。

四月、北条氏は駿河国に入って深沢城を攻めたが、落ちなかった。そこで和睦した謙信に頼んで上野国と信濃国の間に兵を出してもらい、信玄を牽制した。信玄は自ら大将になって出て行き、深沢城を防いだ。やがて両軍とも退却した、

十一月、信玄のもとにいた德川氏の人質(家康の弟)が逃げ去った。信玄は德川家と絶交した。しかし信長からの信玄への贈り物を持っての挨拶は以前にも増して丁寧になった。

この頃、氏康は病死した。子の氏政が信玄に和睦を申し入れてきた。将士が信玄に「和睦の必要はありません。この際北条氏の喪につけこみ、その地をとれば、謙信でも北条氏を援護できますまい」

信玄は「われは以前から東海道に兵を繰り出して海に沿って西上し、わが旗を京都に立てたいと思っている。それができればわれは死んでも悔いはない。つい先ころ、医者がわれの脈を診て、重病にかかるだろうと言った。われが関東を攻略している途中で病気にでもかかったら、志を成就できない。信長はわれが西上しないのにつけこみ、われの進出を家康に当たらせておき、内々德川氏を助けている。その計略はずいぶん憎々しい。だからわれは北条氏と和睦して、いずれ西方の信長を始末しようと思う」

十二月、信玄はついに氏政からに人質を受け取り、今川氏真を追放した。氏真は逃げて德川氏を頼った。

このとき信長は足利義昭と不仲であった。義昭は書面で信玄、謙信の二人を諭し、京都に呼び、信長を殺させようとした。

元亀二年(1571)二月、信玄は兵を率いて東方に出陣し、遠江国に至り、高天神城を攻めた。四月、三河国に入り、八つの城を陥れた。

德川氏はこれらの城を助けようと迎え撃ってきたが、甲斐軍(武田氏)の陣形がいかにも厳重で整っていたのでせめこめそうもないとみて、接戦しなかった。

信長は義昭が謙信、信玄を京都に招いてると聞き、非常に怖れた。そこで信玄の機嫌をとり、書面で「家康は帰国と接戦しています。おそらく過失もあったでしょう、私がよく教えてやりますから、お咎めなきようにお願いします」と謝った。

信玄は「われは德川氏のことは一切知らぬ」と返答した。

德川氏は二名の使者を送って、謙信によしみを通じた。誓書を差し出して信玄を挟み撃ちしようと願い出た。

村上義清の子、村上国清は越後国(謙信)に寄寓して、德川氏からの申し出に賛成した。

元亀三年(1572)四月、謙信は一万人の兵を率いて信濃国に出撃し、長沼に火を放ち、遠くからながら德川氏の加勢をした。

武田晴信は伊那にいて、非常の知らせを聞き、兵八百を連れて防ぎ、逃げかけた。謙信は「勝頼は少ない兵ににもかかわらず、われに当たってきた。さすがに信玄の子である。われは彼に勇名を成し遂げさせてやろう」といって兵を率いて退却し、越中国に入り、椎名、神保の二氏を攻め平らげた。

2025・10・14

武田氏、北条氏と争う

武田信玄は「庵原某は以前から山元晴行とつきあいがあって、兵法に詳しい男」と聞いていたので、庵原某を呼び出して城を築くべき要害の所を尋ねた。「久能と興津とがよい」と答えた。そこで城を築いた。

すると案の定、北条氏康が大軍を率いて今川氏を助けにやってきて、駿河国を取ろうとした。その際に北条氏は、今川氏真を元通り駿河国に復させることを口実にした。

信玄は兵を留めて府中を守らせておき、そして自分は奥津城に陣取った。

北条氏は薩陲山に陣取った。睨み合ったままでまた戦にならなかった。

信玄は「北条氏康はたびたび両上杉と戦った。以前氏康本人から聞いた兵法からすると、兵を動かすことが緩やかで、相手にしやすい奴だ」といった。そこで将士に酒を飲ませて「まだ寒いか」と問うた。すると将士は「まだ寒い」と答えた。信玄は「われわれは平地に陣取っていながら、このように酒をのんでもまだ寒い。彼らは薩陲山の上に陣取っているから、ここよりも寒いのはわかりきっている。そのうちにきっと山から下りてきて、麓に陣取るだろう」

薩陲山の北条氏の陣営に人をやって窺わせた。案の定、陣中に人はいなかった。その兵糧、武器を奪って帰ってきた。その後もたびたび戦いを挑んでみたが、勝負が決まらないまま四月になった。

信玄は諸将に計略を尋ねた。馬場信房が「私は以前啄木鳥が虫をついばむのを見ましたが、虫を前へ出そうと思うと、まず後ろのほうをつつきます」といった。信玄はしばらく黙って考えて「その通りだ」といい、夜、軍事を治めて帰国した。それを見た今川氏真はついに相模国(北条氏)に引き返した。今川氏真の気に入りの三浦義鎮は德川氏に誅された。

永禄十二年(1569)六月、武田信玄はまず駿河国に出てから伊豆国に入り、鳴島に陣取った。ちょうど大雨が降り、雨水が陣中に流れ込んだので引き返した。こうして北条氏康の兵は本拠の小田原より出て、西野方面ばかり防いだので、小田原にいる者はいたって手薄であった。

信玄は忍びの者によってそのことを知り、小田原城を攻めようと相談した。

高坂昌宣が諫めて「北条氏はこれまで謙信に攻められて懲りているので、防備の策は取りわけ十分とっていることでしょう。そこをわが殿が深く攻め入り、一度でも失敗するようなことでありますと、これまでのお手柄は全部だめになってしまいます。それに謙信が後ろのほうからつけこもうと狙っていますから、お止めになったほうがよろしいでしょう」といった。信玄は聞き入れなかった。

九月、兵を武蔵国の八王子にやって、北条氏に属している城で、まだ降参していない者を攻め、そこを通り越して南方に向かい、小田原に攻め込み、城下に火を放った。

十月、引き返す途中、三増峠で北条氏の兵二万人と出会った。そこで諸将を呼んで内藤昌豊に命じ、荷駄の係を掌らせようとした。昌豊はその役目を辞退した。

信玄は「前に謙信は荷駄を失ったから小田原で負けたのだ。これは重要な役目だ」と言って、やはり昌豊に命じた。伏兵を八箇所におき、合戦になってから伏兵が出てきて挟み撃ちにして敵を破った。

信玄は国に帰ってから、小田原攻めを諫めた高坂昌宣に向かって「お前は勝てないだろうと言ったが、勝ったではないか。どうか」と言った。昌宣は「これはたまたま運よく勝っただけのことです」と言った。信玄は昌宣には忠義があって、また直言してくれることを喜んだ。

北条氏の相模国の兵で、駿河国を守っていた連中が、小田原の危急を聞いて持ち場を棄てて、小田原に向かって帰ってきた。信玄はこれを伺い知った、

十一月、信玄は駿河国に急いで撃って出て、九つの城を陥れた。ただ蒲原城だけは落ちなかった。信玄は府中へ向かうのだと言いふらして、兵を蒲原城の近くの山の中に隠しておき、西に向かった。敵は蒲原城を空にして追いかけてきた。

するとわが伏兵がたちまち怒って蒲原城を取った。それからついに府中およびその他の城を陥れた、德川氏と協定して大井川を領地の境界とした。

織田信長が書面を寄こして「松平家康(家康)は私がもっとも目にかけている者ですから、貴公も何卒よく教えてやってください。家康の弟が今川氏のところにおります。貴公は彼を人質に取られたらよろしいでしょう」

関東、北陸の諸国はみな使者をよこして、信玄の勝利を祝った。こうして信玄の領地は南海(太平洋)に通じ、謙信の領地は北海(日本海)に通じ、この二家の領地で日本を東西に絶ちきる形になった。

北条氏はその東にあって、德川氏はその西にあった。織田氏は信玄に援助を求め、北条氏は謙信に援助を求めた。しかし謙信のほうでは北条氏からの求めを承諾するところまでには至らなかった。

この年の春、謙信は武蔵国、下野国の諸城を攻め落とした。秋には越中国に入り、神保長純を攻めた。ちょうどその時畠山義則が家臣を治めることができないことから、能登国が乱れていた。謙信は上杉義春を遣わし、治めさせた、畠山義則の子、畠山義隆をそこに立てて帰ってきた。

2025・10・1 上杉氏、武田氏と北条氏の連合軍と戦う②

永禄六年(1563)武田信玄は上野国に兵を出して箕輪、松枝の諸城を攻め取った。また飛騨国をも攻め、豪傑江間常陸を降参させた。ところがそこの白谷氏は謙信に味方した。そこで謙信は飛騨国を信玄と分けて領有することになった。謙信はみずから大将になって越中国に入り、松倉城、小出城を攻め落とし、かつて父長尾為景を殺した江波氏を生け取り、一族十六人ともに全部殺し、首を栴檣野(せんだんの、富山県東礪波郡にあった村)で晒してまつり、父為影に報告した。

この年、謙信は上野国に入って伊勢崎を取った。四月、再び謙信は下総国に入り、臼井を攻め、北条氏の援軍と戦い、敗走させた。

以前、常陸国の小田氏治は謙信に従っていた。ところがじきに北条氏に味方した。謙信は怒って、永禄七年(1564)元日、雪の降る中越後国を出発して常陸国に入り、小田城を攻めた。二月、謙信は上野国の佐野昌綱を攻めた。五月、北条氏が昌綱を助けにきた。迎え撃って北条氏を敗走させ、昌綱を降参させた。ちょうどそこへ将軍足利義輝の使者がやってきて正親町天皇の詔を伝え、上杉、武田、北条氏の三氏を諭し、和睦して戦いをやめるようにされた。

八月、謙信は自ら信濃国の国境を巡回して視察した。信玄がまたでてきて対陣した。上杉、武田両家の諸大将が代る代る主君(謙信、信玄)に「殿は川中島の四郡のための強敵と戦うこと十二年。多くの士卒を失いました。かえって四方隣国を喜ばすだけですから、戦いはおやめください」

信玄、謙信も「それもそうだ」と思った。そこで各々力士一人を選んで闘わせ、勝った方が川中島四郡を取ることを約束した。上杉方が勝った。そこで信玄は海津城だけを取り、ほかはみな謙信のものとした。謙信は村上義清、高梨政頼らをもとに戻して旧領に居らせた。

謙信は本拠とする春日山に寺を建立し、その寺を「不識案」と号し越後の国難に討死した全将士の位牌を作り、自分で追善供養した。

これより以前、謙信は長尾政景に命じて上田を守らせ、信玄に備えさせていた。その後、長尾景虎を忌み嫌うようになった。その頃政景が謀反したと告げる者があった。謙信は腹心の家来を呼び集めて、政景を秘かに殺そうと相談した。

宇佐美定行は「政景の謀反の様子ははっきりしていません。殺せば騒動を起こすでしょう。要害な地の上田は武田氏の領分となり、その上殿は姉婿を殺したいという悪名までをうけられることになりましょう」と諫めた。謙信は聞きいれなかった。それどころかかえって諫めた宇佐美吉行に政景を殺すように命じた。定行は領地の野尻に帰り、政景を呼び寄せて野尻湖で漁を見物した。政景を水の漏れる舟に迎えさせ、政景を捕まえていっしょに野尻湖に落ちて溺死した。

謙信は、死んだ両人を個人的な怨みがあって相打ちしたのだろうと言いふらした。表向き定行の領地を取り上げた。だが内々に定行の子に知行を与え、政景の子の長男景勝を召しいれて養育した。鉄(くろがね)安朝に上田を代って守らせた。

謙信は川中島の戦いで武田義信に不意に襲われ、敗れた事がある。そこで「我はあの若造に負けてしまった」といった。そのときは本庄繁長、長尾藤景の二人が手柄をたてて救援してくれた。だがこの二人は、謙信が信玄に負けたことを陰では笑っていた。謙信は憎み、まず長尾藤景を殺した。本庄繁長は自ら危ないと思い、背いて自分の領地に立て籠もった。そこで謙信は兵を遣わし、繁長を撃たせることにした。謙信は土手をつくり、繁長の城をとりまくこと数年にしてやっと降参させた。

2025・9・30 上杉氏、武田氏と北条氏の連合軍と戦う

永禄五年(1562)三月、北条氏康は武田信玄に加勢を頼んで兵を合わせ、松山城(埼玉県比企郡吉見町)を攻めた。松山城は太田三楽の持ち城である。三楽は長男謙忠と厩橋城(前橋城)に居た。このとき三楽は松山城を上杉憲政の妾腹に子上杉憲勝に守らせていたが、攻められていると聞き、上杉謙信に危急を告げた。

甲斐国の大将甘利氏の家来に米倉丹後という者がいた。その男が竹を束ねたものを楯として松山城(上杉憲政)側から撃ってくる鉄砲の弾丸を防いだ。諸隊もこれにならった。ついに松山城は攻め落とされ、憲政は降参した。

謙信は厩橋城に到着し、三楽に「松山城はどうなったか」と問うた。三楽は「落とされました」と答えた。謙信は大いに怒って目を剥き、刀に手をかけ、膝をついて「そのほうが臆病者に城を守らせたためはやく陥落し、我をこの戦いに間に合わぬようにしてしまった。わが武威を汚すものだ。いっそのこと我はその方と死のう」

三楽は怖れ入り、どうしていいかわからなくなった。そこで松山城に兵糧、武器を控えた帳面と、憲勝からの人質二人を差し出した。謙信は二人の髪の毛を捕まえて、右手でばっさり切り落とし、刀を鞘に収めて「敵の軍勢はどのくらいだ」と訊いた。「五万人です」「大将は誰だ」「武田寸言、武田義信、北条氏康、北条氏政の四人です」。謙信は笑って「我の敵になる者は信玄、氏康の二人だけだ。氏政、義信のような連中は刀で一打ちすれば十分だ。それはさておきこの近くに攻撃すべき敵の城はあるか」と訊いた。三楽は「私一(きさい)城(騎西城 埼玉県加須市)がここから十里のところにあります」「それを今から攻めよう」と謙信はいい、即座に大将になって攻めた、

三楽も謙信に従った。舟をつなぎあわせて利根川を渡った。渡りきると舟を壊した。武田信玄、北条氏康の陣営の前を通り過ぎ、使いをたてて「ご両公は松山城を攻めたそうだ。我はその松山城を助けにきたが、おめおめ帰れないので今から私市城を攻めにいくところだ。ご両公、我を撃ってこられよ」といったが、返答はなかった。

そこで謙信は私市城につくと四面からいっせいに登り、一昼夜で攻め落とした。城将小田朝貞を斬り、三千人を皆殺しにし、代ってこの城を志田春義に守らせた。そして引き返す途中で武田氏、北条氏の軍にもう一度使いをやって「我は今、私市城を陥れて帰るところだ。まだ一合戦はできる。ご両公、その気はおありか」

甲斐の軍勢は太鼓を鳴らして騒ぎ立てた。謙信はわざと兜を脱いで馬から降り、ゆっくり落ち着き払って歩いて帰った。厩橋城に着くと長男謙忠を呼びつけて「太田三楽は我に従ってついてきた。その方はなぜ我に従わないのか」といい、剣を抜いて謙忠を斬り、部下二千人を皆殺しにし、厩橋城を北庄丹後に代わりに守らせ、国に帰っていった。

北条氏康が武田信玄に向かって「なぜ貴公は合戦しなかったのか」と問い、信玄は「我と貴公の二人がかりで謙信一人に敵対するのだから、仮に勝っても恥ずべきである」と答えた。このとき信玄はくつろいで北条氏康と語り合った。信玄が「川越の戦いで貴公は一軍で両上杉氏に勝たれた。なにとぞ詳しい事を承りたい」と尋ねた。氏康は「貴公を前にしてなんでお話できましょうか」といった。

信玄は「後学のために我が子に訊かせておきたいのです」と請うた。そこで氏康は戦略を話した。信玄は「なるほど。立派だ」といって、帰って陣営の馬場信房に「氏康の戦法はみなよくわかった」といった。

『日本外史を読む会』会員募集中 頼山陽史跡資料館 第1、3金曜日14時~16時 連載中の場面を読んでいます。見学(無料)歓迎

2025・9・20

川中島のその後の戦い

北条氏は上杉謙信に小田原城を攻められたとき、武田信玄に使いを立て「貴公に越後国を侵略して、上杉氏を根拠地にひきもどさせるように牽制してもらいたい」と頼んだ。信玄は海津城の高坂昌宣に命じて越後国境近くの民家を焼かせ、物を掠奪させた。謙信は非常に怒った。

八月、謙信は信玄が越後の国境辺りを焼き払い民家の物を掠奪したのを怒っ

て、再び信濃国へ出ていき、西条山に砦を作った。水をせきとめて池を作り、海津城からの敵に備えた。

信玄は長男の義信とともに二万騎を率いて雨宮の渡しに陣取り、謙信の帰路を絶ちきった。越後国の将士が謙信に「はやく戦ったほうが有利です」と説いた。しかし謙信は承しなかった。それから三日たって信玄は兵をまとめて海津城に入り、謙信が帰るのを待ち構えていた。ところが謙信は泰然として動かなかった、

信玄は思案して「思うに、謙信はわが郡中に異変が起こるのを待って、軍勢を動かさずにいるのだ。そういうことなら川中島に兵を隠しておき、別働隊を海津城からいきなり西条山の砦を攻めさせよう。謙信は勝ち負けにかかわらず北に引き揚げるだろう。敵の疲れたところを戦ったなら、謙信をとらえることができるだろう」

一方、越後の国の回し者が謙信に「甲斐の軍が海津城を出て南方へ進軍をはじめました」と報告した。謙信は諸将を呼び寄せて計略を尋ねた。直江実綱は「信玄のほうでは国内に異変が起こった。だから夜に乗じて退却するのでしょう。今こそ迎え撃ったら良いでしょう」

宇佐美定行、斎藤朝信が「いや、そうではない。思うに、彼は軍隊を二つに分け、我が軍が川を渡るところを挟み撃ちにする算段だろう」。その言葉が終わらないうちに回し者がまた「甲斐の軍が広瀬の渡しを渡り、川中島にあがり、陣取りました」

謙信は宇佐美定行、斎藤朝信に向かって「そのほうらの申した通りだ。よし、敵に不意打ちを食らわせてやろう」といい、敵を欺くための兵を西条山の砦において、全軍は枚(ばい)を口にくわえ、馬の舌を縛り、雨宮の渡しを静かに渡った。途中、武田氏の斥候の騎兵十七人に遭遇したので、全員を斬り殺した。それから進んで信玄の軍に近寄って陣取り、本庄繁長、色部長実らに二千騎を牽き入らせて千曲川の川岸に陣とらせた。

一方、甲斐城の別働隊はすでに西条山に向かった。川中島に陣取った信玄は別働隊からの連絡を待っているうちに、明け方になった。しかし夜が明けたとはいえ、まだ顔も十分見分けられない。みると、謙信の旗が目の前にある。それをみて甲斐の将士は驚き、顔色を失った。越後軍は太鼓を叩いて進み、その声は地を振い動かすほどであった。信玄は陣形を立て替える暇もなく、弓矢鉄砲で懸命に防いだ。

謙信は信玄を斬り損ねたことを残念に思っていたので、こんどこそは勝負を決めようと思い、手もとの兵を引き連れて前進じ、信玄の本陣に迫った。信玄の本陣の兵は乱れて崩れ、犀川のほうへ逃げていった。荒川伊豆が信玄に迫り、撃ってかかった。信玄は逃れ去った。謙信は追いかけた

信玄の長子、武田義信が二千騎を引き連れて謙信の後ろをつけていった。甘糟景茂らが義信を撃って走らせた。謙信はすでに勝っていたので、休息して弁当を食べていた。そこへまた武田義信が残兵を連れて逆襲してきて、越後国の将士、志田義時以下数十人を斬った。

謙信は槍をとって自ら戦った。本庄繁長が助けに来て、また武田義信と撃って敗走っせた。ある人が謙信に「夜中に出発した海津場からの敵は、こちらの疲れたところにつけ込んでやってくるでしょう。急いで兵をまとめて退却した方がよいでしょう」と説いたが、謙信は聞きいれなかった。そして犀川を背にして陣取り、善光寺に止宿すること三日に及んだ。謙信は信玄に使者を遣わしてもう一度決戦をしようと迫った。甲斐国の将士の中にももう一度決戦したいと請う者もいた。しかし信玄は聞きいれなかった。

2025・9・19

上杉謙信、北条氏の小田原を攻撃

永禄三年(1560)五月、上杉謙信は大将となって和田城を攻めたが、陥落しなかった。また長尾政景をやって武蔵国を侵略させた。

九月、関東下向のため前関白近衛前

嗣が来る途中、至徳寺に泊まった。そこで謙信は二万騎を繰り出して泉福寺に陣取った。北条氏康は大挙してこれを防いだ。このとき本庄繁長が部下の兵を連れて先鋒となり、接戦した。相模の軍勢(北条氏)は退却した。

謙信の諸将は続進んだ。謙信自身は直属の兵を連れて、中央の道から進んだ。氏康と戦い、大いに破った。関東の豪傑はつぎつぎ謙信に従った。謙信は勝利を越後国の上杉憲政に報告し、憲政を厩橋城の本丸に迎えいれ、自分は城の外郭に住んだ。

永禄四年(1561)正月、関東の将士らが厩橋城に年始の祝賀を述べにきた。兵を派遣して古賀城を攻め、また関宿、川越の城を落とした。

三月、謙信は七十六将を手分けして十一万人ほどの兵を引き連れて、相模国に進行した。太田三楽、小幡憲重らが先鋒となり、高麓山の下に本陣を建てた。北条氏は決死の士を使わし、謙信本人を狙い撃ちにしようとした。謙信は察知して兵を捕まえたが、放免して返してやった。ついに小田原城をとりかこんだ。北条氏は城から出ようとしなかった。

謙信は兜を脱いで城木綿をつけて白馬に乗り、朱塗りの柄の采配を執り、諸隊中に馳せて入り、軍事を指揮した。関東の将士どもは謙信を指さし、互いに見合って「この殿はわれわれを虫のようにしか扱わない。これではいつまでも我々の上にいただくことはできない」

当時、信玄は軽井沢にいた。飯富兵部が信玄に「謙信の威勢は盛んなので、北条氏は滅びるでしょう、そうなれば我らも危なくなります。殿は小田原城(北条氏)が陥落しないうちに兵を引き連れて三益峠に出て、基地越後(上杉氏)に当たられるのがよいと存じます。もし勝利を得ればこの上もなく良いことですし、もし勝たないにしても北条氏を救うという信義を天下に広く見せるには十分でしょう」

信玄は「それはよろしくない。謙信は兵を動かしことが実にうまく、生まれつきのものである。しかし老練巧妙な謀はできない男だ。それで関東の将士らは必ず彼の部下として絶えきれなくなり、北条氏康に帰順するようになるだろう。しばし様子をみよ」

一方、宇佐美定行は謙信に「小田原城は堅牢です。わが軍がこのように深く敵地に侵入し、長く留まると変事が起きるかもしれません。今のうちに引き揚げましょう」

謙信はこの言葉に従った。新発田治長は若く、近習となっていた。自ら願ってしんがりをつとめた。北条氏は追随しなかった。

謙信は鎌倉に入って鶴岡八幡宮に参詣して、源氏、北条氏時代の旧跡を見物しようと思った。また昔から伝わっている小八葉の車を探し求め、藤原前嗣を乗せ、謙信は騎馬で従った。関東の将士も前後をとりまいて護衛し、小幡憲村の刀を持って従った。

護衛の将士の中で千葉国胤と小山政朝は家柄が最も高かく、席列を争って譲らなかった。ここで謙信に訴え出た。謙信は「関東八州の士の中で、千葉氏は首座であるべきで、小山氏も人の尻についていくわけにはいくまい」と裁き、二人は争うことができなかった

忍城主の成田長泰は、源頼義のときからの故例だといって、馬に乗ったまま、鶴岡八幡宮の社前で謙信らの一行を待ち受けていた。それを無礼だとして謙信の従士が長泰を引きずりおろして拳骨で殴りつけた。長泰は恥じ、怒って自分の領地に帰った。これからというもの、背いて帰る諸将が相次いだ。

そのとき長泰が北条氏の兵と一緒に追撃してきた。信玄は荷駄を道に捨てさせた。すると敵は争ってこれを取り合った。そこで敵を踏みにじって通り過ぎ、平井城に入った。四月、上杉憲政を連れて越後国に帰った。

六月、関東の諸将はまた北条氏康の従って平井城を攻めてきた。謙信は報告を聞いて直ちに出発し、軍勢を忍ばせながら「棱師谷(くぐつがやつ)」から撃ってでた。夜明け、北条氏の軍勢を撃った。先陣の合戦が激しくなるのを待ってから、自ら率いる兵を連れて傍らから飛び出し、北条氏の本隊を横合いから撃ち、別将をやって後ろに回らせた。北条氏康は敗れ去った。このようにして謙信は白井、厩端の城を取り戻して帰ってきた。

2025・9・18

上杉謙信、関東に進出

永禄元年(1558)三月上杉謙信は自ら大将となって越中国に入った。越中国や加賀国の将士は次々と降参を申し出てきた。謙信は許してやった。

これより前、上杉憲政はたびたび北条氏康と戦ったが、いつも負け、関東は全部北条氏に従った。憲政は謙信に救援をもとめようと思った。

この年の秋、憲政は越中国に入り、謙信に面会を求め「わが家は関東八州を管理すること十二代目の長きにわた

ります。ところがあの北条氏康に国を奪われてしまいました。四方隣国の諸侯の中で、氏康に返報のできる者は貴公と武田信玄だけです。ところが信玄と氏康は今も親密です。私はこれまでの怨みをうち捨て貴公にお願いしたい。何卒私のために仇を返してください」

謙信は「どうして力を貸さないことがありましょうか」と承諾した。このとき謙信は信濃国内を自分の思うままにできておらず、また加賀国、越中国も服従させていなかった、にもかかわらず憲政の頼みを請け負ったのは、上杉氏を助けることで、父長男為景の以前の悪名を覆い隠したいと思ったからである。そこでまず北側に館を作り、憲政を置いた。憲政は謙信と親子の約束をした。ここから謙信は上杉を名乗ることになったのである。

憲政は関東管領の職官も譲ろうとした。謙信は「それは成功の後に頂戴しても遅くありません」と辞退したあとで、将士を集めて相談し、北条氏を探らせた。北条氏康は今までの戦いでは常に奇抜な戦法を用いているという話を聞いて、謙信は「彼は奇計を用いる。であればわれらは正攻法でいこう」

十月、謙信は兵を率いて上野国に入り、厩橋や沼田など五つの城を落とし、平井城を取り戻して立て籠もりった。使いを京都に派遣して「東方の北条氏を征伐したいと思います。その上で摂家のお一人を関東にお迎えして自分が補佐していきたい。ちょうど北条氏の時代の故例のようにしていただきたいと思います」とお願いした。

永禄二年(1559)四月、謙信は再び京都に入り、坂本に陣取った。五月一日、謙信は御所で扇町天皇から御酒を賜り、五虎という宝剣を引き出物として賜った。

謙信は前の関白近衛前嗣の関東下向を請うて関東の主人に迎えたいと願い出て、許された。また将軍足利義輝に拝謁した。将軍から関東を管領することを命じられ、室町の三管領と同じように網代の輿に乗り、朱色の柄のついた再拝を執ることを許され、また将軍自身の名から一字賜り「輝虎」と改名した。

2025・9・3

武田氏、北条氏・今川氏と結束

武田信玄は自分の娘を北条氏康に嫁がせて、長子の武田義信には今川義元の娘を娶った。というわけで、北条氏、今川氏の二国は武田氏を助けて一緒になり、謙信を防いだ。

武田信玄と上杉謙信の一騎打ち

ところが信濃国の客分の対称楽巌寺、布下、和田らがひそかに謙信に内通した。謙信は清野に兵を繰り出し、鼠子駅に火を放った。しかし客分の大将に内通していたことが露見した。そのため彼らが殺されたと聞き、謙信は引き返した、

八月、謙信は再び八千騎の軍勢を引き連れ、信濃国に攻め入った。謙信は「今度こそは必ず信玄と真正面からぶつかり、勝負をつけようと思う」といって、犀川を渡って陣取った。

八月十六日、信玄は二万人を引き連れて謙信と対峙したが、城塁を堅く守っているばかりで、戦うことはしなかった。

一日おいて八月十八日に、謙信は村上義清らに夜、兵を伏せさせておいて、明け方には樵を出して甲斐国の城塁に近づけさせた。甲斐国の兵は討って出て、樵を追いかけたため、みな伏兵に捕まって死んでしまった。それにつられ、各部隊が引き続いて大いに戦った。終日十七回も合戦し、勝ったり負けたりした。

信玄はひそかに命令をくだして、大縄を犀川に張り、それを伝って川をわたり、旗や幟を隠したままで芦や葦の中を通り抜け、いきなり謙信の陣営を襲撃した。

謙信の陣営を守っていた兵は、不意をつかれ、潰え走り去った。信玄は勝った勢いで進んでいった。すると宇佐美定行らが手勢を連れて横合いから出て、信玄の軍を打ち破り、川に中へ落とそうとした。

そのとき黄色の陣羽織を着て馬に跨がり、白い布で顔を包み、抜き身の太刀を引っかけた一騎の武者が躍り出てきて、大声で「武田信玄はどこにおるのか。どこか、どこか」と大声で叫んだ。

これは危ないとみた信玄は、馬を躍らせて川を渡って逃げようとした。するとその武者た後を追って川に乗り入れ、「此奴、ここに居たか」と罵り、太刀を振りかざして信玄に斬りかかった。

信玄は太刀を抜く暇もなく、持っていた軍配団扇で防いだ。軍配団扇は真っ二つに折れた。さらに二の太刀が打ち込まれて、信玄の肩先を斬った。甲斐国の従士が信玄を助けたいと思ったが、川の勢いが速いためそばに近寄れない。そこで大将の原大隅が主君の一大事とばかり、槍でその武者の馬をめがけて突き刺したが、当たらない。こんどは槍を頭上に振りかざして馬を撃ったら、首に当たった。馬はびっくりして躍り上がり、武者といっしょに早瀬の中に飛び込んだ、これで信玄はあぶないところを逃れることができた。武田信繁は信玄が危険だと聞いてとって返して、その武者を呼び止めて戦いに挑んだが、討死した。

この日、両軍の死傷者は互角であった。信玄は傷を受けたので、夜の闇に兵をまとめて退却した。その後、越後の国の捕虜を獲た。その捕虜が「あのときの騎馬武者は上杉謙信です」といった。

弘治元年(1555)信玄は木曽義高を攻めて降参させ、自分の娘を嫁がせた。

弘治二年、信玄は伊那郡を攻め取った。信濃国をみな平定したので、高阪昌宣に海津城を守らせておいて、謙信に備えることにした。武田氏にとっては謙信は第一の強敵である。だから強敵に当たるようにしてもらった高阪昌宣を、皆は名誉とした。

2025・9・2

上杉謙信、武田信玄と川中島で戦う

村上義清が高梨政頼、須田親満、島津規久らと一緒に、信濃国から上杉謙信のところへ身を寄せてきて謙信にお目にかかりたいと申し出てきた。

「私らは武田信玄に領土を侵略せられ、わが身を置く場所身ない有り様になった。それとなく貴公の武威、名声を聞き及び、参上仕った。貴公のお手

をわずらわすが、何卒ご加勢くださらないか」

謙信は「諸君はみな一国一城の主、どうして人の風下に立つ人々であろうか。にもかかわらず、われのところに身を寄せてこられた。まさに知己と申すべきだ。われは今、国内の蘭をほぼ平定したところだ。考えるに、加賀国、越中国の賊らは我が父を殺した仇敵である。われは常にこの二国を滅ぼして父の敵の仇を返し、京畿地方に旗を押したてて覇業を成し遂げたいと思っている。これがわが年来の志である。しかしここに居られる皆の知己に出会ったからには力を出さぬのは男が立たない。よろしい。人肌脱ごう」

そこで村上義清に「武田信玄はどのように兵を用いるか」と尋ねた。義清は「信玄が軍勢を進めていく際は無闇に先を急いで進まない。またどの戦いでも一時の勝利にこだわらず、勝利をめざす」

謙信は「信玄が最後の勝利をめざすのは。彼の思いの中に土地を広めようとする考えがあるからだ。われとはそこが異なる。われは敵に会えばいつでも戦う。要するにわが軍勢の矛先を常に鈍らせないためだけである」

そこで命令を国内に下し、十月十二日に小田ノ浜で勢揃いし、八千騎を率いて信濃国に入り、武田氏に属している城に火を放った。

十一月一日には進んで川中島に陣取った。

信玄はこのことを聞いて、今川氏に救援を求め、歩兵、騎兵二万人を引き連れて雨宮の渡しにうって出て、山本晴行ら四人の者に敵の様子を窺わせた、

山本晴行らは帰ってきて「越後国の軍勢は鉾先が非常に鋭い。殿はわが軍勢を本陣へひとまとめに集めて固め、戦わずして敵を屈服させるようになさるがよろしい」と報告した。信玄はそれに従った。両軍は千曲川をはさんで陣取った。

まず謙信が使者をやって、信玄に「聞くところによると、『貴公は兵を用いられる際、いすれに向かう場合でも陣を一箇所に長く駐屯されることはない』という。ところはこのたびは長陣しているばかりで、戦おうとしない。なぜわれとは勝負を決められないのか。われは何も貴公に対して仇怨があるわけではない。ただ、村上義清らに頼まれてやっているだけのことだ。あえてお尋ねするが、貴公はどんな理由で彼らの土地を奪い取ったのか。貴公がわれと戦うのがいやというなら、その土地を彼らに返されよ。それがいやなら、われと戦われよ」

信玄は「貴公が村上義清を庇うのは誠に立派な正義感である。しかしお気の毒だが、この信玄が死なないうちは貴公の思うようにはならない。貴公が戦いを望むなら、どうだ、貴公からはじめられたらよろしかろう」

謙信は「承知した」といった。そこで明朝に会戦をしようと約束した。謙信はすぐに命令を伝えて出発し、七隊を一緒にして円陣をつくり、夜明けに橋を渡って進撃した、

信玄は十四隊を統率して迎え戦った。朝の六時ころから午後の二時半ころまでの間、橋の奪い合いでたがいに追いつ追われつして、容易に勝負が決まらなかった。

謙信は別に兵を分けて上流を渡り、甲斐軍の背後を襲った。甲斐軍はこれを見て退却した。横田源助、板垣三郎、および駿河国の七将はみな討死した。

一方、越後国の兵にも死傷者が多く、謙信は兵を引き連れて帰っていった。

これより前、謙信はたびたび軍勢を越後国に繰り出したが、希望通りにはいかなかった。

この年(一五語三)謙信は能登の国主畠山義則を招き寄せて降ろし、自分の姉を嫁がせ、畠山義則の弟畠山義春をもらいうけて自分の養子にし、弥五郎と称した。しかし実際は人質としたのである。この時、領内の佐渡及び庄内、会津に騒動が起こった。兵を遣わして撃ってこれを平らげた。

天文二十三年(一五五四)五月、信玄は小笠原長時と桔梗ヶ原で戦い、勝って彼を降参させた。が、長時は京都に出奔した。

2025・8・1

長尾景虎、兄の長尾晴景を討つ②

天文十八年(1549)国人らは長尾景虎に府内に入ってもらいたいと請うてきた。しかし胎田常磐らはまだ三条に立て籠もっていて降参しなかった。

天文十九年(1550)長尾景虎は三条を攻めて陥れ、胎田常磐を殺した。賊は残兵を連れて新山、黒崎の二城に立てこもった。景虎はついでのこの二城も攻めようと思った。ちょうど主君の上杉定実が死んだので果たせなかった

天文二十年(1552)諸将士はとみに景虎を擁して彼を越後の国主にしようと思った。景虎が「私は周囲の上下の人々の希望に迫られ、仕方なく兄(長尾晴景)と攻めあった。だが兄が自害するとは夢にも思わなかった、それを今私が越後国主となったら、世間は私を位を奪った者と呼ぶだろう。今、国内はほぼ平定した。だから越の国王を選んだらいいだろう。私は世を逃れて僧になって私の本心を証明したいのである」といった。ついに髪を剃って「上杉謙信」と号した。

謙信は僧となるため紀州国の高野山に行こうとした。諸将士は連判状を差し出してぜひとも思いとどまって国を治めてもらいたいと願い出た。謙信は「主君をおくのはその命令を用いるためである。もし命令を用いないなら主君など要らない。今から私が命令することに少しも背かないというなら、高野山へ行くのを思いとどまろう」といった。そこで諸将と「背かない」という制約を交わした。

翌日、謙信は命令を出して、それまで君命を勝手にして専断してきた家老十六人を捕まえ、府内の林泉寺境内で切腹させた。諸将は足が震えおののいた。

五月、謙信は弾正少弼に任じられ、従五位下に序せられた。謙信は「じっとしていて官位を頂戴するのは人臣のとる道ではない」といった。

天文二十二年(1553)二月、謙信は他国の道路を通行させてもらって兵二千人を率い、北陸道を経て京都に入り、まず御所を参内し、それから将軍足利義輝に面会して、五月越後に帰国した。

上杉謙信(長尾景虎)が初陣を飾り、青春時代を過ごした栃尾城。新潟県長岡市栃尾町

2025・7・31

長尾景虎、兄の長尾晴景を討つ①

長尾為景には四人の男の子があった。長男は晴景、次男は景康、三男は景房、末子は景虎といった。

景虎は幼名を虎千代といい、後妻が生んだ子である。八歳のときから勇気があって、肝が太く、策略に富んでいた。父の為景は彼を愛さなかった。それで彼を栃尾に追い払い、僧にしようと思った。

しかし景虎は僧について学ぼうとはしなかった。父が死んでからは諸将の多くは景虎に心を寄せた。

家老の胎田常陸は父の為景のときから気に入られて権力もあった。長男の晴景が愚か者であることをよいことにして、自分の二人の子の黒田秀忠、会津某、および二条の城主長尾俊景と相談し、長男の晴景をたてて、次男の景康を殺そうとした。三男の景房は逃げだしたが、追いかけられて二の丸の門内で殺された。

末子の長尾景虎はそのとき十三歳であったが、逃げ出した。門番が彼を簀の子の床の下に隠した。夜になって床をあげて出そうとすると、彼はすやすや寝入っていた。そこで呼び起こして、そっと出してやった。彼は駿河山の寺に入った。その寺の僧は彼を連れて栃尾に逃げ、乳母の夫である本庄慶秀の家に隠した。慶秀は宇佐美定行とともに心を尽くして景虎を守り立てた。

この宇佐美定行は上杉家の代々の大将の家柄の者である。書物を読むことを好み、天文、兵法に通じていた。長尾景虎は、宇佐美が立派な人物で、補佐しがいのある人と思い、互いに深く結びあった。

そのうち景虎は胎田常磐らが自分を探し続けていると聞き、出奔して避けることにした。十四人の供と一緒に行脚僧の服装をして、脚絆をつけて草鞋履きで出かけた。途中米山にのぼり、越後の府内を見下ろして「われが後日、兵を起して国を回復したときには必ずここに陣取ろう」といった。

それから進んで父長尾為景の殺された栴壇野に行き、そこで泣いて拝み「私はきっと仇敵を平らげて滅ぼし、父上のご無念をはらいます」といった。

そこで北陸道、東山道の諸国を遍歴して山や川、城や塀の様子を視察し、それをすべて絵図に写しとり、持ちかえった。

ところが長尾景虎の居場所を胎太常磐らに告げた者がいた。兵士をつかって捕らえにこようとした。長尾景虎は本庄慶秀、宇佐美定行と相談して塀を立て、栃尾の城を修理して立て籠もり、主君の上杉定実の指示を受けることにした。

天文十三年(1544)春、長尾俊景、黒田秀忠が兵を率いて攻めてきた。長尾景虎は防ぎ戦って大いに打ち破って長尾俊景を斬り、黒田秀忠を追い払った。

天文十四年(1545)神余昌綱をやって京都に行かせ、賊(胎田ら)を征伐する話をいただきたいとお願いさせた。

天文十五年(1546)賊兵がたびたび攻めてきた。しかし長尾景虎はどの戦争でも勝った、

天文十六年(1547)兄の長尾晴景が一族の長尾政景をつかわして大挙して攻めてきた。

宇佐美定行は栃尾城から出て戦おうとした。長尾景虎が城に登って遠望しながら「的は遠方からきたのに荷駄なそがなお。これは長い間ここに留まる考えがないからだ。そのうち引き返すに決まっているから、そのときを待って撃てば、わけなく勝てる」といった。

夜半になると、思った通り長尾政景は退いた。

長尾景虎は三千騎で城門を押し開いて撃って出て、下浜で戦って敵を走らせた。敵を米山まで追いかけたところで、長尾景虎は兵を押さえて追うのをやめさせた。敵が米山の峠を越えたころを見計らってから、急にみなを励まし、追撃して大いに破った。

宇佐美定行が諸将に向かって「諸君はわが殿が峠の手前でわが兵をとめられて理由がわかるか」と訊いた。みな「わかりません」と応えた。

「敵は険阻な峠に近づいた。そういう場合に急に撃つと、敵は進退きわまってこちらに引き返してうってくるものである。だから敵が峠を越えるのを許して、下り坂になったとき、ことらは高い所から一目散に下って撃つと敵は到底逆らえない。わが殿はお年こそ若いが臨機応変の処置をおとりになることはこんなふうである。どうして我らが及ぶことができるようなお方であろうか」

そこで長尾政景は降参した。兄の長尾晴景は生き妻って弱り、自害した。

2025・7・29 長尾氏の台頭

長尾氏の台頭

上杉氏はもと長尾氏で、平良文の子孫である。良文の後十代目を平景政といった。鎌倉にいて権五郎と称し、その剛勇さは関東では名高かっら。大庭氏、梶原氏はみな景政からでたのであ

る。景政の跡五代目は、相模国の長尾にいたことから長尾景弘といって、初めて長尾氏と称した。その後長尾氏は子孫が途絶えた。そこで長尾氏は上杉藤景を養って継嗣とした。

長尾氏をついだ長尾藤景はもと藤原氏から出ている。

上過ぎ藤景の高祖父藤原重房は宗尊親王に従って関東に行ったが、以前から丹波の国の上杉村を所有していた。それで名前を上杉氏としていたのである。その子孫は足利氏の外戚となり、東国を管領していた。

上杉藤景は上杉氏を名乗った藤原重房の妾腹の曾孫である。後にその子孫はみな上杉氏を名のり、越後、上野、伊豆の諸国に散らばって住んでいた。

長尾為景、上杉氏を討つ

長尾氏を継いだ上杉藤景からの後の十二代目を上杉為景といった。為景は上杉房能を越後国で助けていた。後に、両者はることから仲違いし、兵を挙げて戦った。上杉房能はとうとう雨溝で死んだ。時に永正三年(1506)であった。

上杉房能の兄、上杉顕定が関東管領になった。

永正六年(1509)管領の上杉顕定はその子の上杉憲総とともに上野国の兵を引き連れて長尾為景を撃ってきた。長尾為景は敗れ、越中国の西浜に逃げた。

上杉顕定は留まって越後国を触れ下した。しかし越後国の士民は上杉顕定に背いて、長尾為景のほうに従い着いた。

永正七年(1510)六月、長尾為景は高梨某と兵を連合して、子の上杉憲総を椎谷で撃ち破った。上杉憲総は逃げて妻有庄を固めた。

長尾憲総の父長尾顯定が助けにきて、長尾為景と長森で戦ったが、負けて死んだ。子の上杉憲総は逃げて上野国に帰った。そこで長尾為景は上杉氏の妾腹の子孫、上杉定実を立てた。自分の娘を妻にやり、彼を上条城に据えて主君としてもりたてた。そして自分には越中国の府内に居て越後国を触れさとし、全部を降参させた。長尾氏はこれから初めて強大となった。

天文十一年(1541)一向宗の賊徒が加賀国に起こり、その土地の豪族、椎名泰種、神保良衝らが兵を連合し、長尾為景に背いた。

長尾為景は自分で出かけてこれを撃ち、栴壇野まできた。そのとき、賊将江波某が偽って降参してきて、落とし穴を道にこしらえておいて、長尾為景を迎え、その穴の中に陥れて殺してしまった。

2025・7・18 武田晴信、信濃国と上野国を攻略

そのうちに武田晴信は心が驕り、気ままになって酒宴の楽しみに耽り、詩を作り、政を顧みなくなった。群臣にも諫める者はいなかった。板垣信形は病気と言って家にこもり、詩の上手な僧をこっそり呼んで数十日間も稽古し、上手になったところで出仕して宴会に侍し、詩を作りたいと申し出た。

晴信は信用しなかったが、しつこく願ってようやく許され、即座に五題の詩を作り上げた。晴信はたいそう喜び

「どうしてそんなに上手になったのか」と訊いた。そこで信形は「先殿様は無道で、殿様のために逐われたのです。にもかかわらし殿様もまた国政をなさらず、先殿様のような有り様です。これではまた殿様のような人が現れないとは限りません」と諫めた。晴信はこの言葉に感じ入って一生懸命政治に励んだ。

天文十一年(1542)三月、村上義清、小笠原長時、諏訪頼重、木曽義仲が信濃で兵を挙げて攻めてきた。諸将はみな怖れた。晴信は「四人の者は連合したが、必ずしも意見は一致していないだろう。だから一戦いをまじえて破ることができる」と言った。そこでわざと溝をさらい、累を高くして堅固にした。四人は晴信を卑怯だと思い、境内に進んだ。晴信は夜に出発して霧雨につけこみ、敵に迫って撃ち、大いに破った。四人は再挙兵して、平沢にきた。また撃って破った。それから年々続けて互いに攻め合ったが、いつも晴信が勝った。

晴信は山本勘助を登用した。勘助は三河の人で、片目が不自由で、足が不自由だった。以前は兵法を尾形某に習い、今川氏に奉公しようと望んだ。しかし今川の旧臣がバカにして侮り、義元も格別優れた者とは思わなかった。勘助は用いられないまま数年間も人の家に居候となっていた。板垣信形は勘助の名を聞いて晴信に推薦した。晴信は呼びよせて話し合ってみて、たいそう気に入り、すぐに二百貫の領地を与え、名を晴行と賜った。十一月、晴信は晴行の計略で信濃の九ケ城をとった。

天文十三年(1544)、家老板垣信形の計略で諏訪頼茂(頼重が改名)を誘い出して殺し、その娘を妾とした。翌年、妾は勝頼を生んだ。四郎と称した。晴信には長男の義信がいて、それを継嗣としたので、勝頼は諏訪頼茂の跡目を相続させた。

天文十四年(1545)、五月、小笠原長時及び伊奈氏と塩尻峠で戦って撃ち破った。

天文十五年(1546)、三月、晴信は戸石城を攻めた、村上義清が六千の兵を連れて戸石城を太助にきた。武田氏の先鋒の甘利備前、横田備中などは皆討死し、武田軍は崩れようとした。

そのとき、山本晴行(勘助)が晴信に「敵の矛先はかなり鋭いので食い止めることはできません。しかし敵を右のほうに振り向くようにすればきっと勝てます」

晴信は「味方でさえも我が命令に従わない。どうして敵を意のままにできようか」といった。

そこで山本晴行はお願いし、後詰めの兵を借りて左のほうから回って出た。すると村上義清の軍勢は右の方をむき、晴信の軍勢の士気は再び奮い、進軍して敵を破った。晴行はその功で八百貫にお領地をもらった。そこで駿河国へいって、以前厄介になった人々に御礼を言った。以前晴行をあざ笑っていた者も、口々に褒め称えた。今川義元も彼を採用しなかったことを後悔した。

上杉氏の将士が「甲斐国(武田氏)の軍は戸石城の戦で手こずった」と聞いて、そこにつけこんで「二万騎を連れて碓氷峠を越えて攻めてきた。

武田晴信はまず板垣信方をやって防がせ、そして自分も続いた。九月、上杉軍を撃ち破った。真田幸隆及びその子の昌幸はこの戦いで功があった。また晴信は幸隆の計略を用いて、村上義清の精兵五百人をだまし討ちして殺した。

天文十六年(1547)八月、武田晴信は志賀城をとった。

村上義清が上田原に出てきて陣取った。わが板垣信方は前軍の将となって戦いには勝ったが、後ろを用心していなかった。村上義清はその油断を見澄まし、軍勢は残らず不意に襲ってきて、武田軍の板垣信方を殺した。晴信は救援にいった。村上義清は決死の士を連れて晴信の本陣に突っ込み、自ら晴信と太刀打ちした。しかし村上義清は落馬して敗れさった。

天文十八年(1549)八月、晴信は上野国の土地を奪い、再び深志の城主小笠原長時と諏訪原で戦い、敗走させた。

天文十九年(1550)三月、再び上野国の土地を破った。しかし小笠原長時がまた討って出たと聞き、彦返した。

当時、今川義元は相模国の国主、北条氏康と婚姻を結んでいた。今川義元がやってきて、北条氏にために晴信に「北条氏康は今上杉氏と戦って、上野国を攻め取ろうとしている。何卒貴公は上野国を北条氏より先にとらぬようにしてください」といった。晴信は北条氏康、今川義元と連合した。この年晴信は髪を剃って「信玄」と号した。

信玄は鏡を引きよせて自分の顔を見て「俺の顔は不動明王に似ているぞ」といった。そこで書家に肖像画を描かせた。不動明王と同じく剣と縄をもった姿で「俺が死んだ後に四方の隣国から攻め込んできても、この肖像画を見たなら決して無礼は働くまい」といった。

信玄はしきりの村上義清を攻めた。また高梨氏、須田氏、島津氏も攻めた。村上義清らは支えることができなくなり、互いに相談して「信玄に敵対できるのは上杉謙信だけだ」といって、皆で謙信のところへいき、身を寄せた。

2025・7・13

武田氏、父子の不和

武田信重の後五代目を武田信虎といった。信虎は駿河国の豪傑久島某と戦って勝った。その日に男児が生まれたので勝千代と名づけた。大きくなってから武田晴信(信玄)と名乗った。

晴信は沈着剛毅で、謀に長けていた。ころが父信虎は次子の信繁のほうを愛していて、晴信を廃そうと思った。晴信はわざと馬鹿者の真似をして

才能を隠した。弟の信繁と才能を比べられることがあるときは、いつも下手に出ていた。ときにはわざと馬から落ちて助け起してもらったりした。諸将はみな晴信を侮った。

だが晴信は一人駿河国国主今川義元と結び合っていた。義元は晴信の姉婿で、義理の伯父である。

天文五年(1536)今川義元は武田晴信のために朝廷に頼み、晴信を武田氏の継嗣とし、元服してから大膳大夫に任じてもらい、また信濃守も兼ねさせていただいていた。

十一月、父の信虎が信濃国に兵を出し、海ノ口城を攻めた。その城主平賀原心はよく防戦した。

信虎は兵八千人を率いて、海ノ口城を攻めたが、一ヵ月以上経っても落とせなかった。おりしも大雪が降った。諸将が相談して信虎に「年の暮も押し迫りました。もう軍勢を引き返しましょう。この雪では敵も追いかけてはこないでしょう」。信虎は従った。側らにいた晴信が「しんがりを務めたい」と請うた。信虎は笑って「たぶん敵が追撃しないと決まるから、そんなことを申し出る。弟の信繁ならそのようなことは申すまい」

晴信は是非と願って兵三百人を連れてしんがりを務めた。本隊に遅れること数里のところに留まって陣し、自分から兵士に「鎧を脱いではならない。鞍をおろしてはならない。先に馬に餌を与えてから自分の飯を食え。夜明近くになったら出立する。ただ、私が向かう所をみて行動せよ」といったが、兵士は「こんな吹雪なのだから、開会する必要があろうか」と笑った。

夜明近く、晴信はただちに出発し、引き返して海ノ口城に向かった。三百騎と雪の中を馳せ、夜明け前には城に着いた。城主の平賀源心は兵を解散して立ち去らせ、百人だけ留めて城を守っていた。晴信は兵を三隊に分け、みずから一隊を率いて城に攻め入り、他の二隊には城外に旗を揚げ、応援させた。海ノ口城の城兵は敵の数がわからないので慌てふためき戦わず潰えた。

そこで晴信は源心を討ち取り、首を持ちかえって父の信虎に献上した。全軍の者は非常に驚いた。信虎はこれを褒めず「攻め取った城を捨てて帰ってきたのは卑怯である」といった。諸将は秘かに晴信に心服した。しかし信虎をはばかって言葉にしてその功をほめなかった。以後も晴信はバカげた態度をとっていた、このように信虎の気性は荒々しく、賞罰も気まぐれで、国人はみな困っていた。

晴信は家老の飯富兵部、板垣信形と相談してますます強く今川義元と結び合った。義元も平素から信虎が強くて傲慢なのを気にかけていたので、晴信を助けて甲斐国を自分勝手にしたいと考えていた。信虎はそれを悟らなかった。

天文七年(1538)五月、武田信虎は晴信を駿河国に追放しようと思った。そこで晴信を家老の飯富氏に預けておき、自分は駿河国に出かけて今川義元に相談した。義元は信虎を留めておいて離さなかった。その間に晴信は甲斐国で独立した。老将らは頭を垂れて、命令を聞かない者はなかった。一方、隣国の者どもはこの事変を聞き、その隙につけこもうと思った。隣国の信濃の士民の多くは去り、村上義清についた。

六月、諏訪の城主諏訪頼茂、深志の城主小笠原長時は一万の兵を連合して攻めてきた。晴信は騎兵の隊将、原加賀に府中の留守を預からせておき、自分は六千人を連れて撃って出て、韮崎で防いだ。留守を預かっていた原加賀は甲斐府中内の農民や商人をかり集めて五千人を手に入れ、めいめいに一本ずつの紙旗を待たせて太鼓と鬨の声を揚げさせてうってでた。それで敵軍はかなわず退却した。

2025・7・3 武田氏の出自

武田氏は源義光(新羅三郎)の子孫である。

源義光の子は武田氏の冠者となり、名を武田義清と称した。父義光に従って射術を学び、伝え、また伯父の源義家(八幡太郎)から旗と楯無の鎧とを受け伝えて、代々が甲斐国に居た。

武田義清の孫の信義、子の信光らは源頼朝に従って起こり、しばしば戦功があった。それで逸見、小笠原の二氏と甲斐の国を分けて領有していた。源頼朝は小笠原氏を信濃国に移し、加藤氏をこれに代え、そのまま足利氏の時代になった。

武田信充の十余代後に、武田信満という者がいた。信満は上杉禅秀の乱の時に上杉禅秀と姻戚関係があるというので、逸見氏に讒言されて自害した。

信満には二人の子、信重と信長がいた。信重は伯父の信元と逃げて僧になった。一方、武田信長は加藤氏を頼り、逸見氏を相手に戦った。鎌倉公方足利持氏が武田信長を討って降参させ、甲斐国の加藤氏の領地を逸見氏にすべて与えようと思った。室町の将軍足利義持はこれを承知せず、伯父の武田信元に与えた。

そのうち武田信元は死んだが、子はまだ幼年であり、大将の跡部は甲斐刻の政事を専らにしていたが、僧になっていた武田信重を招いて還俗させ、甲斐国の仮の主君とした。結城氏の乱のとき、信重は戦功により守護職になった。そこで権臣の跡部を殺した。逸見氏、加藤氏なども信重の家来になった。

2025・7・2

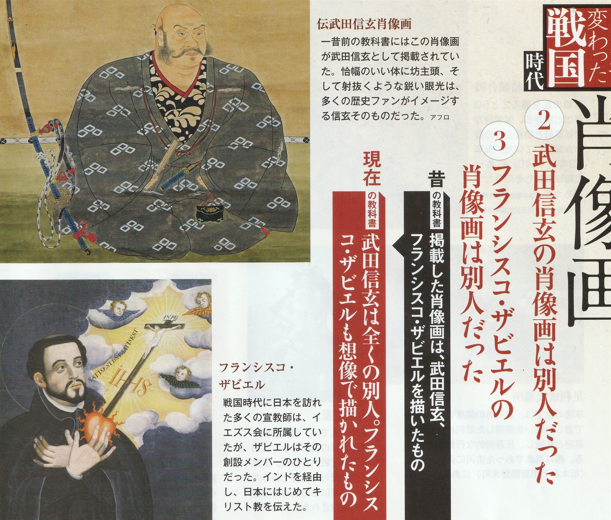

久保寺辰彦さん「有名な武田信玄の肖像画は別人」

「歴史人」(7月号)の記事によれば、有名な武田信玄の肖像画は別人で、実際にはほっそりして、神経質っぽい顔とされているそうです。家紋も違います。

松平定信がまとめさせた『集古十種』でもこの肖像画を信玄として載せているので、山陽も信玄はでっぷり太っていたと信じ込んでいたと思います。現在ではこの人物は能登守護畠山義総か、子の義続といわれているそうです。

『日本外史』で山陽は「上杉謙信は義に厚いが、武田信玄は理に聡く、損だと思ったらすぐ同盟関係も反故にする、あの戦国時代を生き残るには仕方ないだろうが、そういう者はいずれ滅びる」といっているように思えます。山陽は謙信が好きで、信玄は嫌いという印象を受けます。「大蛇」にしたくらいですから(笑)