特に記載のない場合は見延典子が書いています。

2024・9・19

頼山陽が母に贈った熊川産の葛粉

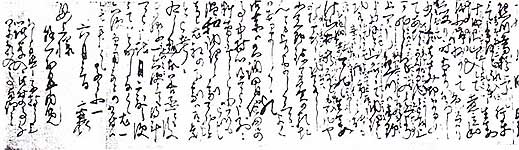

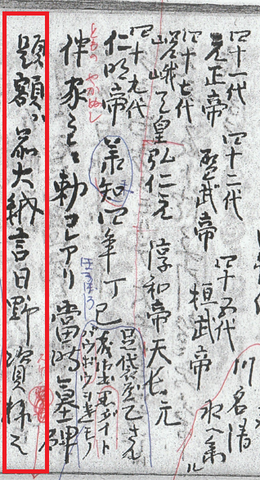

「御菓子処井上耕養庵」(福井県小浜市)のホームページの「頼山陽が、故郷の母に病気見舞いとして熊川の葛を送った」という記載について『書簡集』で確認したところ、1830年(天保元)6月3日付として、掲載されていた。

そこで同ホームページに戻ってあれこれ見ていると、なんと、書簡の写真が掲載されている。

鯖街道を調べると、京都から熊川宿まで18里(約72㎞)だそうである。おそらく熊川産の葛粉は京都にも流通しており、山陽は入手して母梅颸に送ったのだろう。

熊川宿(くまがわじゅく)は、福井県三方上中郡若狭町にある 若狭と京都を結ぶ「旧鯖街道の宿場」として、国の重要伝統的健蔵群保存地域に選定されている。

2024・9・17

いも好きさん

「いもようかんに頼山陽」

⇔見延典子

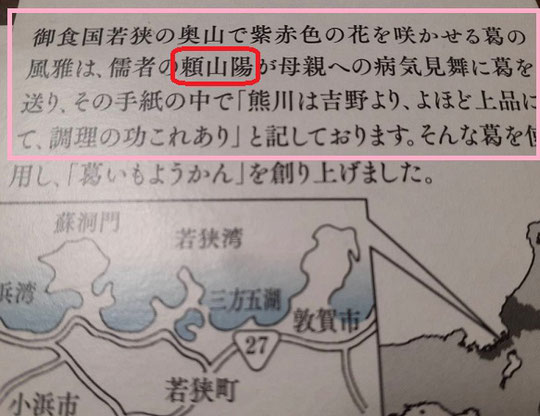

イオンで買った「いもようかん」の説明に頼山陽が出ています。

いも好きさんへ

情報をありがとうございます。販売しているのは、福井県小浜市の「御菓子処井上耕養庵」のようです。とりあえずホームページを引用し、『書簡集』で確認します。情報をありがとうございました。

見延典子

<熊川特産 寒晒熊川葛> 御菓子処井上耕養庵」のホームページより

熊川葛は、若狭湾に注ぐ北川の上流(近江と若狭の国境辺り)に自生する、蔓の長さ10m以上にもなる葛の根っこを原料とし、その中に含まれる良質の葛澱粉を清流で繰り返しさらすことで不純物を取り除き、寒風で自然乾燥させることで完成されます。

葛と言うと吉野が有名ですが・・・熊川の葛については、江戸時代の京都の儒学者頼山陽が、故郷の母に病気見舞いとして熊川の葛を送り、手紙にこう記しています。

「この度、熊川葛粉を上げ申し候。行平(ゆきひら)にてよきほどにとき、生姜汁を沢山に入れて煮立て、手を停めずねり候て、色スッパリ変わり侯時、火よりおろし、少しづつはさみ切り、まるめて、あたたかなる内に召し上がられ然るべしと存じ奉り候。又々あとより上げ申すべく侯。熊川は吉野よりよほど上品にて、調理の功これあり候。潤肺の能もこれあり候間、然るべく候」

山陽が吉野より吉野よりよほど上品にてと評した熊川葛は、現在様々な理由により、ただ一軒のみが伝統的な生産を守り続けています。今では 幻の葛となってしまい市場に出回らなくなった事も、熊川葛の認知度を低くしてしまった原因なのかもしれません。

2023・5・8 久保寺辰彦さん「山口志道と日野資愛の関わり」

頼山陽と私の住んでいる千葉県と何か繋がりがないか色々調べているうち、間接的ではありますが当時の文人ネットワークの広さから山陽とも親交の深かった日野資愛との接点がいくつかありました。今回は、私が現在住んでいる千葉県鴨川市との関わりです。

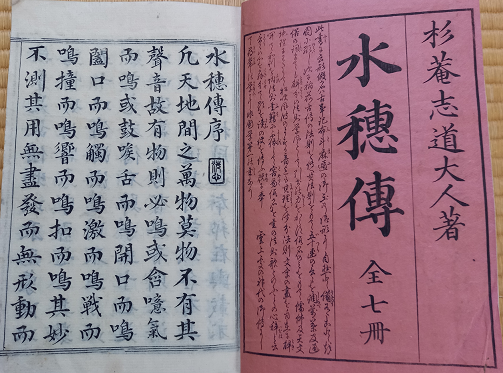

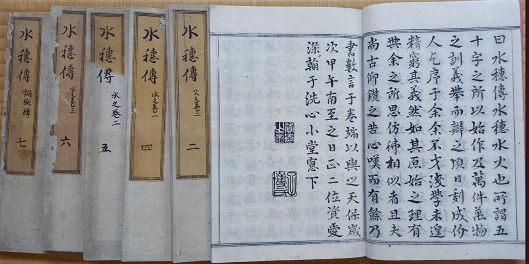

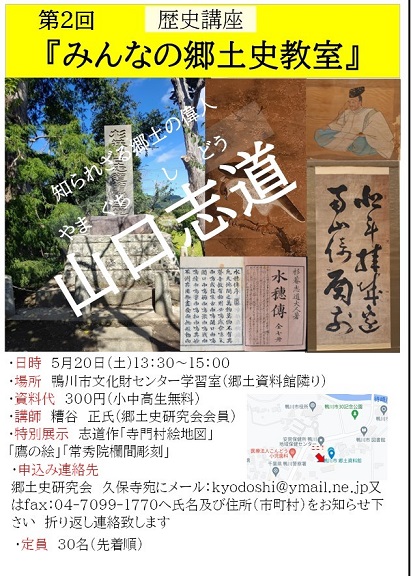

明和2年(1765)鴨川市寺門(てらかど)に生まれ、天保13年京都にて78歳で没した国学者に杉庵志道(さんあんしどう)という人がいます。通称、山口利右衛門といって荷田春満(かだのあずままろ)の流れをくむ荷田訓之(かだののりゆき)から稲荷古伝を51歳のときに伝授されます。その頃から本格的に国学(神代学)の研究に入り天保5年70歳の時には言霊学の集大成ともいえる『水穂伝』7巻を出版します。志道は国学の他にも漢詩、和歌、狂歌、書、彫刻、絵画を得意としていました。天保元年、66歳の時に妹の嫁ぎ先である丹波亀山に滞在し『水穂伝』を起稿します。惜しいのは亀山から京都の平等寺(因幡薬師)に移住してきたのが山陽死後の天保4年だったことです。もし、山陽の生前に京都に来ていたら少なからず接点があったと思われます。志道の代表作である『水穂伝』の序を日野資愛が書いていることから考えても、山陽が生きていれば交流はあったはずです。しかし、何か交流があったかもしれないので、これからも調べていきたいと思います。

その志道は地元の鴨川市でも認知度が低いので、私が所属する鴨川市郷土史研究会で今度取り上げます。

2023・3・5 久保寺辰彦さん「日野資愛の題額」⑤

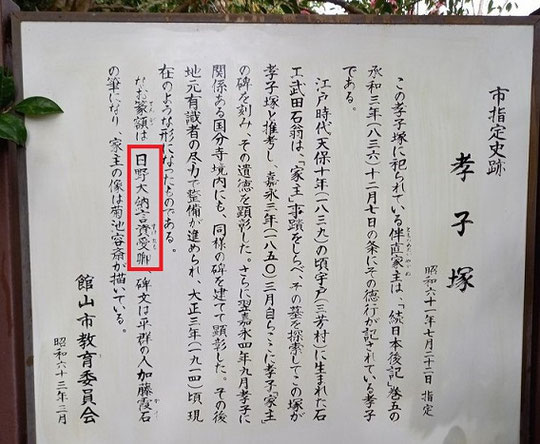

2・14付で紹介した、千葉県館山市にある孝子塚の題額ですが、誰が日野資愛に依頼したのか徐々にわかってきました。当初、この顕彰碑を建てた武田石翁かと思っていましたが、意外な人物が浮かんできました。それは頼山陽とも親交が深かった梁川星巖です。資愛は星巖の詩集の序を書いているほど星巖と親交があったようです。

その星巖と親交が深かったのがこの孝子塚の碑文を書いた富山の平久里(へぐり)、現千葉県南房総市の加藤霞石(かせき)でした。霞石(1802~1873)は平久里の医家、書家、漢詩人です。天保12年に房総半島を旅した星巖夫妻がこの霞石の家に8~9日間、滞在しています。

そのことを誇りに思った村人がこの事実を後世に伝えようと地元の橋に星巖と香蘭の名を付けています。私は地元でありながらまったくこの事実を知りませんでした。この橋は何度も車で通っていましたが、橋という認識さえありませんでした。お恥ずかしい限りです。

加藤霞石の子孫の方は今も現地に住んでおられ、先日話を伺うことができました。家に伝わる古文書や先祖代々のお墓を見せていただき、感激しました。天保12年に星巖が来た証拠が、加藤家の墓碑に刻まれていました。橋のことは知られていたようですが、この墓碑のことはまだ地元の人にさえ知られていないというか、現当主(加藤昭夫さん95歳)も知らなかったようです。

2023・2・28

久保寺辰彦さん

「日野資愛の題額」④

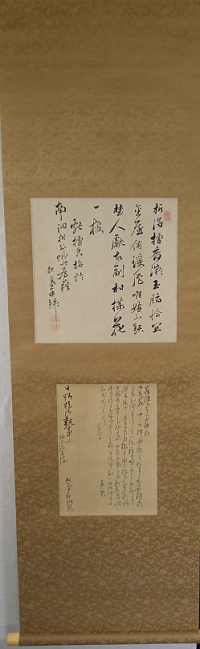

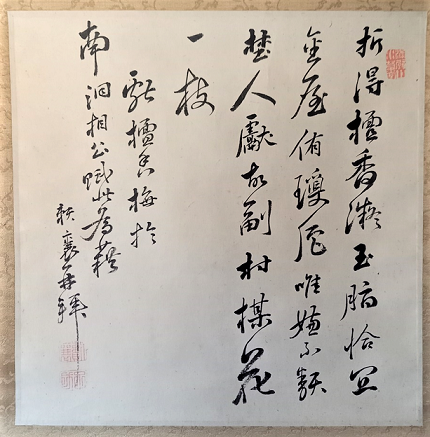

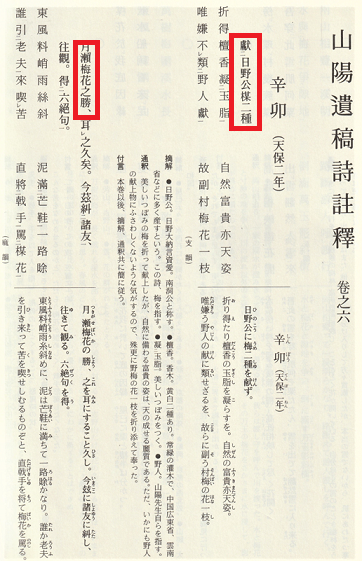

前回、菅茶山墓碑の題額を書いてくれた資愛に、山陽がお礼の手紙と梅花を贈ったことを書きました。その時に作った漢詩が『山陽遺稿詩 巻之六』がありますが、私の手元にあるものは2句目が丸ごと違っています。実際に資愛に送ったものはこちらではないでしょうか。

2句目が「自然富貴亦天姿」から「恰宜金屋侑瓊巵」と書いているように見えます。違っていたらすいません。漢詩に関しては無知ですので、誰か解説していただけると助かります。

2023・2・26 久保寺辰彦さん「日野資愛の題額」③

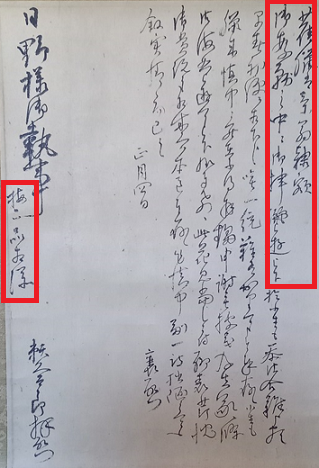

前回、菅茶山の題額(隷額)の事を書きました。山陽が日野資愛に依頼したものと書きましたが、根拠は画像の資愛の執事宛てに送った文書です。ご存知の方も多いと思いますが、市中で売買される山陽の書の8~9割は偽物と言われています。私は専門家でも鑑定士でもないため「山陽の書ではない」と言われればそれまでですが、ただ、書かれている内容はほとんど山陽が書いたものであるのも事実だと思います。

「舊臘(昨年12月)は茶翁(菅茶山)篆額(題額)御繁務之中に御揮灑(ごきさい)被遊被下・・・」と書かれています。そして「梅二品相添」資愛に送っています。

その時の漢詩が「献日野公楳二種」として伝わっています。くしくも今回の旅猿ツアーで巡る月ヶ瀬を頼山陽が訪れた、ほぼ同時期に書かれたものだとわかります。

2023・2・25

久保寺辰彦さん

「日野資愛の題額」②

前回の、日野資愛の篆額について訂正があります。家主(やかぬし)の顕彰碑を作った武田石翁は天保10年生まれではなく、山陽や資愛と同世代の安永8年生まれでした。

広島県福山市神辺町(ネットより)

説明板の意味は、天保10年頃から家主の事績を調べ始め、10年がかりでその墓を突き止めたという意味でした。ただ、どういう経緯で日野資愛に篆額を頼んだのかについては、わからないので引き続き調べてみます。

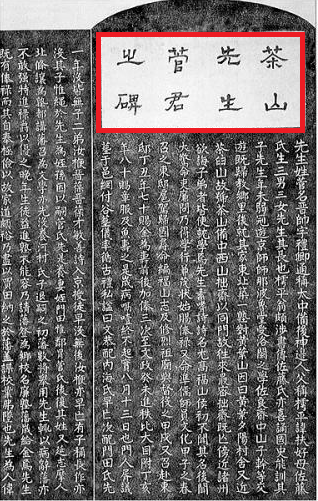

日野資愛の篆額といえば菅茶山の墓碑が思い浮かびます。そしてこの千字に及ぶ撰文は頼杏平の書とのことです。

2023・2・24

久保寺辰彦さん

「日野資(愛)の題額」

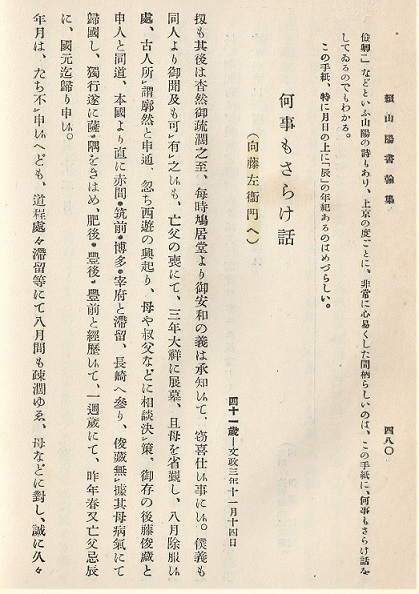

山陽と千葉との関わりを調べているうち間接的な接点を発見したので紹介します。きっかけは私が月一回通っている千葉県館山市の古文書教室からです。前回、佐倉藩の向藤左衛

門を紹介しましたが、同じ千葉県といっても向の佐倉市は下総国、私が住でいるのは安房国でその間には上総国があります。私の住んでいるところから佐倉までは途中、高速を使っても2時間弱かかりますが今回は、同じ安房国の館山市からです。

その館山で湯屋を営んでいた和久太兵衛が幕末から明治期に書いた日記の中に山陽や藤左衛門と同じ安永9年生まれの日野資愛のことが書かれています。

内容は、伴直家主(とものあたいやかぬし)の顕彰碑の題額は「前大納言日野資(愛)様」によるものだということです。ご存知の通り、公家の日野資愛は山陽とは親交が深かったことが知られています。菅茶山の墓碑の篆額も資愛によるもので、これも山陽が資愛に頼んだようです。こちらの篆額は誰がどういう経緯で資愛に頼んだのか不明なのでこれから調べてみようと思います。

天保10年に生まれた武田石翁が、嘉永3年にここに碑を刻んで顕彰したとか書かれていますが、天保10

年に生まれた武田石翁が、嘉永3年にここに碑を刻んで顕彰したとか書かれていますが、満11歳でそんなことができるのか。

石翁が7歳の弘化3年に資愛は亡くなっているのに、どうやって篆額を頼むことができるのか、謎は深まるばかりです。

2023・2・22

久保寺辰彦さん

「佐倉の向藤左衛門」

私は千葉県在住ですが、山陽と千葉との直接的な関わりはほとんどありません。唯一、親交があったのが佐倉藩の重職にいた向藤左衛門(むかいとうざえもん)です。

向は、山陽と同じ安永9年生まれです。亡くなったのは、山陽より早い文政9年3月10日、47歳でした。

佐倉藩は下総国佐倉に藩庁をおいた譜代藩。1746年から堀田氏が在封。領知高は佐倉周辺で約2万8000石〜11万石。

(地図もネットより)

本日(2月21日)、何気なく『佐倉市史』を見ていたところ、文化文政時代の佐倉城の地図を見つけ、その中に「向藤左衛門」の名を見つけたので、紹介します。佐倉城大手門のすぐ近くに屋敷があったようですが、今は何もありません。佐倉城のある佐倉藩は、江戸中期以降代々堀田氏が藩主を務めてきました。明治以降廃城となり陸軍佐倉連隊が置かれたあと、佐倉城址公園として整備され、園内には国立歴史民俗博物館があります。私も時々、企画展など見に出かけています。

2022・10・6 近砂敦さん「頼山陽、中津から下関までの旅程」

山陽さんの中津からの足跡を少し調べました。

1818年12月9日~13日 耶馬渓再訪

12月14日 休息

12月15日 中津城下京町田中信平宅に遊びに行き正行寺に戻り、宿泊

12月16日 正行寺を出発、近くの上往還(勅使街道)を高瀬(中津市)に山国川を渡り、八屋、松江(福岡県豊前市)を通過、椎田(福岡県築上町)行橋、飴屋の快哉楼へ。この街道は非常に平坦で峠などもなく、距離にして約24kから25kです。山陽さんの徒歩時速は4~5kですので時速4kで6時間、5kで5時間となります。途中、昼食、休憩したとしても6時間強で到着します。その夜は飴屋の快哉楼に宿泊。

12月17日、苅田を通過し北九州市門司区大里へ距離にして約35kですので、この街道も平坦です。約7時間です。関門海峡を渡り、夕刻には下関広江殿峰宅。到着で計算が成り立ち、ほぼ間違いないと思います。

幕末期、参勤交代から中津城に帰城する図。下往還、現在の福岡県豊前八屋-宇島を通過し福岡県吉富町小犬丸の渡しから中津市外馬場「小倉口」に渡河しています。

2022・10・5

見延典子⇒近砂敦さん

「行橋の冊子が届きました」

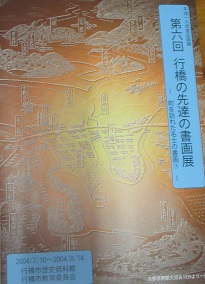

『第6回行橋の先達の書画展』(2004行橋市教育委員会)が届きました。ありがとうございます。山陽が訪ねた地にはこういうものが残っているのですね。それを見つけ出す近砂さんも「さすが」です!

〇付近が山陽が訪ねた豪商、行事飴屋の快哉楼。

田能村竹田、篠崎小竹も訪れている。

行橋市は中津街道「大橋宿」のあたり

2022・9・30

近砂敦さん(中津市在住)

「やはり頼山陽は中津街道を」

⇔ 見延典子

行橋市歴史資料館発行、行橋市郷土史会の主のA氏から平成16年度企画展「第6回行橋の先達の書画展-町を訪れた名士の書画」の小冊子が送られてきました。

山陽さんは中津街道に面した飴屋の快哉楼を訪れたことは間違いないと思います。また、町を訪れた名士関連図を見ますと、雲華上人、篠崎小竹、頼山陽などが見受けられます。山陽さんはたぶん雲華上人の紹介状を持参して訪問していると考えてもいいと思います。

田能村竹田は曾木墨荘と別れで、椎田の浜宮で別れの宴の後に飴屋を訪れていたと思います。

だだ、飴屋11代当主がお亡くなりにまた飴屋研究者がいない現状では詳細の日時確定は出来ないととのことです。明日、小冊子をお送りいたしますのでご検討をお願いします。

近砂敦様

早速のご返信をいただき、ありがとうございます。山陽の旅行程がまた一つ解明されたようですね。こうした積み重ねによって、山陽の交友関係のみならず、山陽の考え方まで理解が深まる気がします。冊子が届きましたら、ご連絡致します。

見延典子

2022・9・26

近砂敦さん(中津市在住)

「頼山陽は中津街道を」

⇔ 見延典子

九州遊歴を終えた山陽さんの帰路について、中津正行寺を出発ー中津城下の田中信平宅訪問ーまでわかっていたのですが、下関の広江殿峰までの足取りが不明でした。中津から当時多かった船便を使うか、徒歩で中津街道を進み、小倉経由で入るかの2通りがあるのです。ところが行橋の豪商飴屋の門の解説板に山陽さんの名前があり、「飴屋」訪問していたことがわかりました。

福岡県行橋市

旧飴屋門

連休中のために行橋市教育委員に尋ねることはできませんが、後日改めて問い合わせをして詳しい日時を聞いて報告をいたします。山陽さんは中津街道を使用したことは間違いないと思います。

行橋市のホームページから(写真も)

飴屋は江戸時代中期、宝永六年(1709)に飴の製造・販売を始めて以来、綿実(油の原料)商、酒商、質商、醤油商など事業を拡大していきました。 船を所有し、上り商い(大阪方面との商売)も行っています。 たびたび小倉藩に献金して藩の財政を支えた小倉藩屈指の豪商で、明治時代初めの全国の長者番付「大日本持丸長者鑑」にも名を連ねています。

近砂敦さんへ

『頼山陽史跡詩碑めぐり』でも中津から下関までの足取りは確定できないままでした。今後の調査の結果も楽しみにお待ちしております。

見延典子