見延典子訳『日本外史』武田氏のページです。

参考文献/頼成一『日本外史解義』(1931)

藤高一男『日本外史を読』』Ⅲ(2002)

2025・8・1

長尾景虎、兄の長尾晴景を討つ②

天文十八年(1549)国人らは長尾景虎に府内に入ってもらいたいと請うてきた。しかし胎田常磐らはまだ三条に立て籠もっていて降参しなかった。

天文十九年(1550)長尾景虎は三条を攻めて陥れ、胎田常磐を殺した。賊は残兵を連れて新山、黒崎の二城に立てこもった。景虎はついでのこの二城も攻めようと思った。ちょうど主君の上杉定実が死んだので果たせなかった

天文二十年(1552)諸将士はとみに景虎を擁して彼を越後の国主にしようと思った。景虎が「私は周囲の上下の人々の希望に迫られ、仕方なく兄(長尾晴景)と攻めあった。だが兄が自害するとは夢にも思わなかった、それを今私が越後国主となったら、世間は私を位を奪った者と呼ぶだろう。今、国内はほぼ平定した。だから越の国王を選んだらいいだろう。私は世を逃れて僧になって私の本心を証明したいのである」といった。ついに髪を剃って「上杉謙信」と号した。

謙信は僧となるため紀州国の高野山に行こうとした。諸将士は連判状を差し出してぜひとも思いとどまって国を治めてもらいたいと願い出た。謙信は「主君をおくのはその命令を用いるためである。もし命令を用いないなら主君など要らない。今から私が命令することに少しも背かないというなら、高野山へ行くのを思いとどまろう」といった。そこで諸将と「背かない」という制約を交わした。

翌日、謙信は命令を出して、それまで君命を勝手にして専断してきた家老十六人を捕まえ、府内の林泉寺境内で切腹させた。諸将は足が震えおののいた。

五月、謙信は弾正少弼に任じられ、従五位下に序せられた。謙信は「じっとしていて官位を頂戴するのは人臣のとる道ではない」といった。

天文二十二年(1553)二月、謙信は他国の道路を通行させてもらって兵二千人を率い、北陸道を経て京都に入り、まず御所を参内し、それから将軍足利義輝に面会して、五月越後に帰国した。

上杉謙信(長尾景虎)が初陣を飾り、青春時代を過ごした栃尾城。新潟県長岡市栃尾町

2025・7・31

長尾景虎、兄の長尾晴景を討つ①

長尾為景には四人の男の子があった。長男は晴景、次男は景康、三男は景房、末子は景虎といった。

景虎は幼名を虎千代といい、後妻が生んだ子である。八歳のときから勇気があって、肝が太く、策略に富んでいた。父の為景は彼を愛さなかった。それで彼を栃尾に追い払い、僧にしようと思った。

しかし景虎は僧について学ぼうとはしなかった。父が死んでからは諸将の多くは景虎に心を寄せた。

家老の胎田常陸は父の為景のときから気に入られて権力もあった。長男の晴景が愚か者であることをよいことにして、自分の二人の子の黒田秀忠、会津某、および二条の城主長尾俊景と相談し、長男の晴景をたてて、次男の景康を殺そうとした。三男の景房は逃げだしたが、追いかけられて二の丸の門内で殺された。

末子の長尾景虎はそのとき十三歳であったが、逃げ出した。門番が彼を簀の子の床の下に隠した。夜になって床をあげて出そうとすると、彼はすやすや寝入っていた。そこで呼び起こして、そっと出してやった。彼は駿河山の寺に入った。その寺の僧は彼を連れて栃尾に逃げ、乳母の夫である本庄慶秀の家に隠した。慶秀は宇佐美定行とともに心を尽くして景虎を守り立てた。

この宇佐美定行は上杉家の代々の大将の家柄の者である。書物を読むことを好み、天文、兵法に通じていた。長尾景虎は、宇佐美が立派な人物で、補佐しがいのある人と思い、互いに深く結びあった。

そのうち景虎は胎田常磐らが自分を探し続けていると聞き、出奔して避けることにした。十四人の供と一緒に行脚僧の服装をして、脚絆をつけて草鞋履きで出かけた。途中米山にのぼり、越後の府内を見下ろして「われが後日、兵を起して国を回復したときには必ずここに陣取ろう」といった。

それから進んで父長尾為景の殺された栴壇野に行き、そこで泣いて拝み「私はきっと仇敵を平らげて滅ぼし、父上のご無念をはらいます」といった。

そこで北陸道、東山道の諸国を遍歴して山や川、城や塀の様子を視察し、それをすべて絵図に写しとり、持ちかえった。

ところが長尾景虎の居場所を胎太常磐らに告げた者がいた。兵士をつかって捕らえにこようとした。長尾景虎は本庄慶秀、宇佐美定行と相談して塀を立て、栃尾の城を修理して立て籠もり、主君の上杉定実の指示を受けることにした。

天文十三年(1544)春、長尾俊景、黒田秀忠が兵を率いて攻めてきた。長尾景虎は防ぎ戦って大いに打ち破って長尾俊景を斬り、黒田秀忠を追い払った。

天文十四年(1545)神余昌綱をやって京都に行かせ、賊(胎田ら)を征伐する話をいただきたいとお願いさせた。

天文十五年(1546)賊兵がたびたび攻めてきた。しかし長尾景虎はどの戦争でも勝った、

天文十六年(1547)兄の長尾晴景が一族の長尾政景をつかわして大挙して攻めてきた。

宇佐美定行は栃尾城から出て戦おうとした。長尾景虎が城に登って遠望しながら「的は遠方からきたのに荷駄なそがなお。これは長い間ここに留まる考えがないからだ。そのうち引き返すに決まっているから、そのときを待って撃てば、わけなく勝てる」といった。

夜半になると、思った通り長尾政景は退いた。

長尾景虎は三千騎で城門を押し開いて撃って出て、下浜で戦って敵を走らせた。敵を米山まで追いかけたところで、長尾景虎は兵を押さえて追うのをやめさせた。敵が米山の峠を越えたころを見計らってから、急にみなを励まし、追撃して大いに破った。

宇佐美定行が諸将に向かって「諸君はわが殿が峠の手前でわが兵をとめられて理由がわかるか」と訊いた。みな「わかりません」と応えた。

「敵は険阻な峠に近づいた。そういう場合に急に撃つと、敵は進退きわまってこちらに引き返してうってくるものである。だから敵が峠を越えるのを許して、下り坂になったとき、ことらは高い所から一目散に下って撃つと敵は到底逆らえない。わが殿はお年こそ若いが臨機応変の処置をおとりになることはこんなふうである。どうして我らが及ぶことができるようなお方であろうか」

そこで長尾政景は降参した。兄の長尾晴景は生き妻って弱り、自害した。

2025・7・29 長尾氏の台頭

長尾氏の台頭

上杉氏はもと長尾氏で、平良文の子孫である。良文の後十代目を平景政といった。鎌倉にいて権五郎と称し、その剛勇さは関東では名高かっら。大庭氏、梶原氏はみな景政からでたのであ

る。景政の跡五代目は、相模国の長尾にいたことから長尾景弘といって、初めて長尾氏と称した。その後長尾氏は子孫が途絶えた。そこで長尾氏は上杉藤景を養って継嗣とした。

長尾氏をついだ長尾藤景はもと藤原氏から出ている。

上過ぎ藤景の高祖父藤原重房は宗尊親王に従って関東に行ったが、以前から丹波の国の上杉村を所有していた。それで名前を上杉氏としていたのである。その子孫は足利氏の外戚となり、東国を管領していた。

上杉藤景は上杉氏を名乗った藤原重房の妾腹の曾孫である。後にその子孫はみな上杉氏を名のり、越後、上野、伊豆の諸国に散らばって住んでいた。

長尾為景、上杉氏を討つ

長尾氏を継いだ上杉藤景からの後の十二代目を上杉為景といった。為景は上杉房能を越後国で助けていた。後に、両者はることから仲違いし、兵を挙げて戦った。上杉房能はとうとう雨溝で死んだ。時に永正三年(1506)であった。

上杉房能の兄、上杉顕定が関東管領になった。

永正六年(1509)管領の上杉顕定はその子の上杉憲総とともに上野国の兵を引き連れて長尾為景を撃ってきた。長尾為景は敗れ、越中国の西浜に逃げた。

上杉顕定は留まって越後国を触れ下した。しかし越後国の士民は上杉顕定に背いて、長尾為景のほうに従い着いた。

永正七年(1510)六月、長尾為景は高梨某と兵を連合して、子の上杉憲総を椎谷で撃ち破った。上杉憲総は逃げて妻有庄を固めた。

長尾憲総の父長尾顯定が助けにきて、長尾為景と長森で戦ったが、負けて死んだ。子の上杉憲総は逃げて上野国に帰った。そこで長尾為景は上杉氏の妾腹の子孫、上杉定実を立てた。自分の娘を妻にやり、彼を上条城に据えて主君としてもりたてた。そして自分には越中国の府内に居て越後国を触れさとし、全部を降参させた。長尾氏はこれから初めて強大となった。

天文十一年(1541)一向宗の賊徒が加賀国に起こり、その土地の豪族、椎名泰種、神保良衝らが兵を連合し、長尾為景に背いた。

長尾為景は自分で出かけてこれを撃ち、栴壇野まできた。そのとき、賊将江波某が偽って降参してきて、落とし穴を道にこしらえておいて、長尾為景を迎え、その穴の中に陥れて殺してしまった。

2025・7・18 武田晴信、信濃国と上野国を攻略

そのうちに武田晴信は心が驕り、気ままになって酒宴の楽しみに耽り、詩を作り、政を顧みなくなった。群臣にも諫める者はいなかった。板垣信形は病気と言って家にこもり、詩の上手な僧をこっそり呼んで数十日間も稽古し、上手になったところで出仕して宴会に侍し、詩を作りたいと申し出た。

晴信は信用しなかったが、しつこく願ってようやく許され、即座に五題の詩を作り上げた。晴信はたいそう喜び

「どうしてそんなに上手になったのか」と訊いた。そこで信形は「先殿様は無道で、殿様のために逐われたのです。にもかかわらし殿様もまた国政をなさらず、先殿様のような有り様です。これではまた殿様のような人が現れないとは限りません」と諫めた。晴信はこの言葉に感じ入って一生懸命政治に励んだ。

天文十一年(1542)三月、村上義清、小笠原長時、諏訪頼重、木曽義仲が信濃で兵を挙げて攻めてきた。諸将はみな怖れた。晴信は「四人の者は連合したが、必ずしも意見は一致していないだろう。だから一戦いをまじえて破ることができる」と言った。そこでわざと溝をさらい、累を高くして堅固にした。四人は晴信を卑怯だと思い、境内に進んだ。晴信は夜に出発して霧雨につけこみ、敵に迫って撃ち、大いに破った。四人は再挙兵して、平沢にきた。また撃って破った。それから年々続けて互いに攻め合ったが、いつも晴信が勝った。

晴信は山本勘助を登用した。勘助は三河の人で、片目が不自由で、足が不自由だった。以前は兵法を尾形某に習い、今川氏に奉公しようと望んだ。しかし今川の旧臣がバカにして侮り、義元も格別優れた者とは思わなかった。勘助は用いられないまま数年間も人の家に居候となっていた。板垣信形は勘助の名を聞いて晴信に推薦した。晴信は呼びよせて話し合ってみて、たいそう気に入り、すぐに二百貫の領地を与え、名を晴行と賜った。十一月、晴信は晴行の計略で信濃の九ケ城をとった。

天文十三年(1544)、家老板垣信形の計略で諏訪頼茂(頼重が改名)を誘い出して殺し、その娘を妾とした。翌年、妾は勝頼を生んだ。四郎と称した。晴信には長男の義信がいて、それを継嗣としたので、勝頼は諏訪頼茂の跡目を相続させた。

天文十四年(1545)、五月、小笠原長時及び伊奈氏と塩尻峠で戦って撃ち破った。

天文十五年(1546)、三月、晴信は戸石城を攻めた、村上義清が六千の兵を連れて戸石城を太助にきた。武田氏の先鋒の甘利備前、横田備中などは皆討死し、武田軍は崩れようとした。

そのとき、山本晴行(勘助)が晴信に「敵の矛先はかなり鋭いので食い止めることはできません。しかし敵を右のほうに振り向くようにすればきっと勝てます」

晴信は「味方でさえも我が命令に従わない。どうして敵を意のままにできようか」といった。

そこで山本晴行はお願いし、後詰めの兵を借りて左のほうから回って出た。すると村上義清の軍勢は右の方をむき、晴信の軍勢の士気は再び奮い、進軍して敵を破った。晴行はその功で八百貫にお領地をもらった。そこで駿河国へいって、以前厄介になった人々に御礼を言った。以前晴行をあざ笑っていた者も、口々に褒め称えた。今川義元も彼を採用しなかったことを後悔した。

上杉氏の将士が「甲斐国(武田氏)の軍は戸石城の戦で手こずった」と聞いて、そこにつけこんで「二万騎を連れて碓氷峠を越えて攻めてきた。

武田晴信はまず板垣信方をやって防がせ、そして自分も続いた。九月、上杉軍を撃ち破った。真田幸隆及びその子の昌幸はこの戦いで功があった。また晴信は幸隆の計略を用いて、村上義清の精兵五百人をだまし討ちして殺した。

天文十六年(1547)八月、武田晴信は志賀城をとった。

村上義清が上田原に出てきて陣取った。わが板垣信方は前軍の将となって戦いには勝ったが、後ろを用心していなかった。村上義清はその油断を見澄まし、軍勢は残らず不意に襲ってきて、武田軍の板垣信方を殺した。晴信は救援にいった。村上義清は決死の士を連れて晴信の本陣に突っ込み、自ら晴信と太刀打ちした。しかし村上義清は落馬して敗れさった。

天文十八年(1549)八月、晴信は上野国の土地を奪い、再び深志の城主小笠原長時と諏訪原で戦い、敗走させた。

天文十九年(1550)三月、再び上野国の土地を破った。しかし小笠原長時がまた討って出たと聞き、彦返した。

当時、今川義元は相模国の国主、北条氏康と婚姻を結んでいた。今川義元がやってきて、北条氏にために晴信に「北条氏康は今上杉氏と戦って、上野国を攻め取ろうとしている。何卒貴公は上野国を北条氏より先にとらぬようにしてください」といった。晴信は北条氏康、今川義元と連合した。この年晴信は髪を剃って「信玄」と号した。

信玄は鏡を引きよせて自分の顔を見て「俺の顔は不動明王に似ているぞ」といった。そこで書家に肖像画を描かせた。不動明王と同じく剣と縄をもった姿で「俺が死んだ後に四方の隣国から攻め込んできても、この肖像画を見たなら決して無礼は働くまい」といった。

信玄はしきりの村上義清を攻めた。また高梨氏、須田氏、島津氏も攻めた。村上義清らは支えることができなくなり、互いに相談して「信玄に敵対できるのは上杉謙信だけだ」といって、皆で謙信のところへいき、身を寄せた。

2025・7・13

武田氏、父子の不和

武田信重の後五代目を武田信虎といった。信虎は駿河国の豪傑久島某と戦って勝った。その日に男児が生まれたので勝千代と名づけた。大きくなってから武田晴信(信玄)と名乗った。

晴信は沈着剛毅で、謀に長けていた。ころが父信虎は次子の信繁のほうを愛していて、晴信を廃そうと思った。晴信はわざと馬鹿者の真似をして

才能を隠した。弟の信繁と才能を比べられることがあるときは、いつも下手に出ていた。ときにはわざと馬から落ちて助け起してもらったりした。諸将はみな晴信を侮った。

だが晴信は一人駿河国国主今川義元と結び合っていた。義元は晴信の姉婿で、義理の伯父である。

天文五年(1536)今川義元は武田晴信のために朝廷に頼み、晴信を武田氏の継嗣とし、元服してから大膳大夫に任じてもらい、また信濃守も兼ねさせていただいていた。

十一月、父の信虎が信濃国に兵を出し、海ノ口城を攻めた。その城主平賀原心はよく防戦した。

信虎は兵八千人を率いて、海ノ口城を攻めたが、一ヵ月以上経っても落とせなかった。おりしも大雪が降った。諸将が相談して信虎に「年の暮も押し迫りました。もう軍勢を引き返しましょう。この雪では敵も追いかけてはこないでしょう」。信虎は従った。側らにいた晴信が「しんがりを務めたい」と請うた。信虎は笑って「たぶん敵が追撃しないと決まるから、そんなことを申し出る。弟の信繁ならそのようなことは申すまい」

晴信は是非と願って兵三百人を連れてしんがりを務めた。本隊に遅れること数里のところに留まって陣し、自分から兵士に「鎧を脱いではならない。鞍をおろしてはならない。先に馬に餌を与えてから自分の飯を食え。夜明近くになったら出立する。ただ、私が向かう所をみて行動せよ」といったが、兵士は「こんな吹雪なのだから、開会する必要があろうか」と笑った。

夜明近く、晴信はただちに出発し、引き返して海ノ口城に向かった。三百騎と雪の中を馳せ、夜明け前には城に着いた。城主の平賀源心は兵を解散して立ち去らせ、百人だけ留めて城を守っていた。晴信は兵を三隊に分け、みずから一隊を率いて城に攻め入り、他の二隊には城外に旗を揚げ、応援させた。海ノ口城の城兵は敵の数がわからないので慌てふためき戦わず潰えた。

そこで晴信は源心を討ち取り、首を持ちかえって父の信虎に献上した。全軍の者は非常に驚いた。信虎はこれを褒めず「攻め取った城を捨てて帰ってきたのは卑怯である」といった。諸将は秘かに晴信に心服した。しかし信虎をはばかって言葉にしてその功をほめなかった。以後も晴信はバカげた態度をとっていた、このように信虎の気性は荒々しく、賞罰も気まぐれで、国人はみな困っていた。

晴信は家老の飯富兵部、板垣信形と相談してますます強く今川義元と結び合った。義元も平素から信虎が強くて傲慢なのを気にかけていたので、晴信を助けて甲斐国を自分勝手にしたいと考えていた。信虎はそれを悟らなかった。

天文七年(1538)五月、武田信虎は晴信を駿河国に追放しようと思った。そこで晴信を家老の飯富氏に預けておき、自分は駿河国に出かけて今川義元に相談した。義元は信虎を留めておいて離さなかった。その間に晴信は甲斐国で独立した。老将らは頭を垂れて、命令を聞かない者はなかった。一方、隣国の者どもはこの事変を聞き、その隙につけこもうと思った。隣国の信濃の士民の多くは去り、村上義清についた。

六月、諏訪の城主諏訪頼茂、深志の城主小笠原長時は一万の兵を連合して攻めてきた。晴信は騎兵の隊将、原加賀に府中の留守を預からせておき、自分は六千人を連れて撃って出て、韮崎で防いだ。留守を預かっていた原加賀は甲斐府中内の農民や商人をかり集めて五千人を手に入れ、めいめいに一本ずつの紙旗を待たせて太鼓と鬨の声を揚げさせてうってでた。それで敵軍はかなわず退却した。

2025・7・3 武田氏の出自

武田氏は源義光(新羅三郎)の子孫である。

源義光の子は武田氏の冠者となり、名を武田義清と称した。父義光に従って射術を学び、伝え、また伯父の源義家(八幡太郎)から旗と楯無の鎧とを受け伝えて、代々が甲斐国に居た。

武田義清の孫の信義、子の信光らは源頼朝に従って起こり、しばしば戦功があった。それで逸見、小笠原の二氏と甲斐の国を分けて領有していた。源頼朝は小笠原氏を信濃国に移し、加藤氏をこれに代え、そのまま足利氏の時代になった。

武田信充の十余代後に、武田信満という者がいた。信満は上杉禅秀の乱の時に上杉禅秀と姻戚関係があるというので、逸見氏に讒言されて自害した。

信満には二人の子、信重と信長がいた。信重は伯父の信元と逃げて僧になった。一方、武田信長は加藤氏を頼り、逸見氏を相手に戦った。鎌倉公方足利持氏が武田信長を討って降参させ、甲斐国の加藤氏の領地を逸見氏にすべて与えようと思った。室町の将軍足利義持はこれを承知せず、伯父の武田信元に与えた。

そのうち武田信元は死んだが、子はまだ幼年であり、大将の跡部は甲斐刻の政事を専らにしていたが、僧になっていた武田信重を招いて還俗させ、甲斐国の仮の主君とした。結城氏の乱のとき、信重は戦功により守護職になった。そこで権臣の跡部を殺した。逸見氏、加藤氏なども信重の家来になった。

2025・7・2

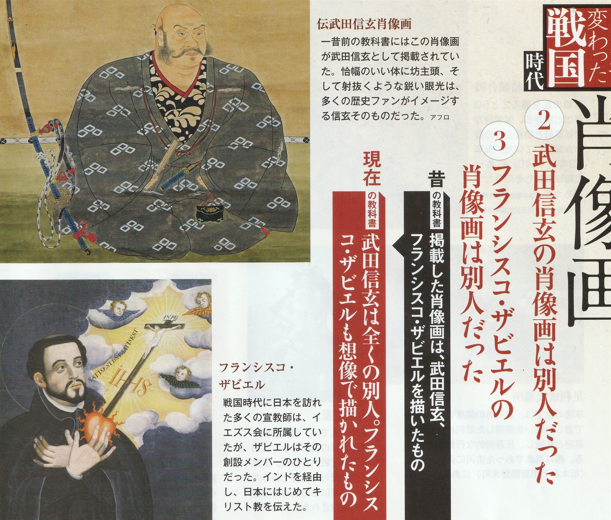

久保寺辰彦さん「有名な武田信玄の肖像画は別人」

「歴史人」(7月号)の記事によれば、有名な武田信玄の肖像画は別人で、実際にはほっそりして、神経質っぽい顔とされているそうです。家紋も違います。

松平定信がまとめさせた『集古十種』でもこの肖像画を信玄として載せているので、山陽も信玄はでっぷり太っていたと信じ込んでいたと思います。現在ではこの人物は能登守護畠山義総か、子の義続といわれているそうです。

『日本外史』で山陽は「上杉謙信は義に厚いが、武田信玄は理に聡く、損だと思ったらすぐ同盟関係も反故にする、あの戦国時代を生き残るには仕方ないだろうが、そういう者はいずれ滅びる」といっているように思えます。山陽は謙信が好きで、信玄は嫌いという印象を受けます。「大蛇」にしたくらいですから(笑)